森に答えを探しにいく│最果ての地・ハイダグワイからの手紙

カナダ北西に浮かぶハイダグワイ━━。

そこは、1万年以上前から先住民ハイダ族の暮らす離島。文明から一歩距離を置いた手付かずの自然が残るこの土地に写真家・イラストレーター上村幸平さんは移住を決意しました。

「自然との関わりの中での人間らしい営み」をテーマにZ世代の価値観で捉える最果ての地。自然とともに生きる人々を追う連載企画です。

森というのは雄弁な“語り手”である。

その地に息づく文化を、通り過ぎてきた歴史を、生を営んできた人々や動物たちのことを、どうしようもなく語りかけてくる。

ここはカナダ北西に浮かぶ離島、ハイダグワイ(Haida Gwaii)の森。カナダとアラスカの国境付近に位置する、人口5千人に満たない小さな島である。1万年以上も前から先住民のハイダ族が文明を築き上げてきたこの島には、言葉では言い表せない呪術的な雰囲気をまとった原生林が今もなお残されている。

日本から大きく北回りをして流れてくる黒潮がもたらす豊かな降水量と、遡上するサケを中心とした潤沢な窒素循環こそが、ハイダグワイの温帯雨林をつくりあげている。トウヒが、ヒノキが一面に苔むした地面から空高くそびえている。

その寿命を終え、静かに横たえる樹木は次の生命のベッドとなり、幼い木々が所狭しと肩を寄せ合う。最終氷期でも氷河に覆われなかったこの地では、森の命のリレーが有史以前の時代から続いているのだ。

気が遠くなるような時間の堆積を、ふわふわと包み込むような命の積層を足の裏で確かめながら森を歩いていると、そこかしこに気配を感じる。なんだろう、この感覚は。うっそうと広がるレインフォレストの中に、“誰か”がいる。

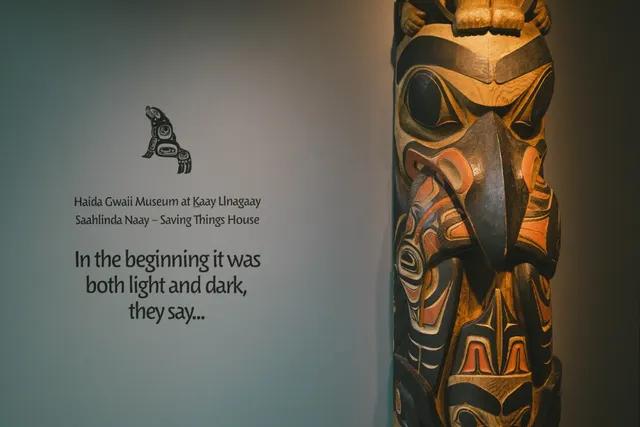

やがてヒーレンという村に着く。かつて、ハイダ族が貝やカニを取るべく夏の住居にしていたという場所だ。村にそそり立つ一本の比較的新しいトーテム・ポールを仰ぎ見て、森で感じたあの気配の正体を半ば直感的に理解した。あの感覚はこの場所に生きた人々の、積層された気配だったのだ、と。

悠久の歴史のなか、ハイダの子どもたちは森でベリー摘みに興じ、若者は鹿やムースを狩りに草木を分け入った。職人たちはカヌーやトーテム・ポールに理想の木材を探して林道を練り歩き、老人は薬草を籠に詰め込んで家路を歩いた。そんな彼らの気配が、森にはそこかしこに満ちていた。

ところで、ハイダの文明は「森」と切っても切り離せない。

半永久的に保存される「石」の文明ではなく、やがて自然に還る「木」の文明を築きあげたハイダの人々にとって、森というのは彼らのアイデンティティそのものだ。

今でも森、海、風とのつながりに重きを置き、世界の創造者としてワタリガラスを仰ぐ神話体系を語り継ぐ彼らは、「スピリチュアル」なんて言葉では簡単に形容できない形而上的な世界を生きている。文字も記録媒体も持たなかったハイダ族にとって、神話やトーテム・ポールは一族の知恵や歴史を繋ぐための重要な役割を果たしてきた。

***

「どうしてハイダグワイなんですか?」

ハイダの土地に一年間移住するということを話すと、日本人であれカナダ人であれ、ほぼすべての人が僕に尋ねてくる。こう問われる度に、僕は答えに窮してしまう。この地に行き着くことになった奇跡とも偶然とも言える道程は、僕のこれまでのささやかな人生におけるひとつひとつの選択を噛み砕いてしか、完全には説明できないのだから。

様々なものに憧れを抱き、様々なものに失望してきた。東京に居心地悪さを感じ、キャリアというものに拒否反応を覚えた。学んでいた開発学に失望し、ジャーナリズムには肌が合わなかった。東京とスウェーデンを舞台にした学生生活の間、僕は社会のあらゆる角に頭を強く打ち付けながら、目の前に広がる道を少しずつ軌道修正していった。

去年の春に大学から放り出されて手元に残ったのは、数冊の本とカメラ。これでもかと失望を重ねてきたのに、本と写真はいつでも僕を「何かを知りたい」「誰かに会いたい」という欲望に駆り立ててくれた。

そして、いつしか太平洋の向こうの小さな島の存在を知ることになる。

「森がなくなれば、僕たちは普通の人間になってしまうだろうな」

とあるドキュメンタリーを観た。森林伐採と戦うハイダの若者が「森」の存在について問われた時、おもむろにこう答えていた。

「普通の人間になってしまう」とはどういうことなのだろう。彼らは自分たちをどういう人間だと位置付けているのだろうか。その言葉の真意に思いを馳せていると、自分の向かうべき方向が自然と定まっていくように感じられた。

先住民ハイダ族が島の各地に残した朽ちゆくトーテム・ポールや、今もなお受け継がれる芸術や神話に触れたい。それらを写真と言葉でドキュメントしたい──形式的な回答はこうなるだろう。ただ、この一節は僕の旅の一片をとらえて必要条件を満たしてはいるけれど、完全というには程遠い。

ハイダグワイという島の持つ稀有な自然環境、人々が潜り抜けてきた歴史と築き上げてきた文化。偶然僕の前を通り過ぎていった本や写真、人々を繋いでいくと、ハイダグワイに導かれているような気がした。そして半ば直感的に、僕たちが生きていくヒントが転がっているに違いない、と確信したのだ。

この場所にくる選択をした理由を挙げろと言われれば、この感覚がひとつだろう。

気候変動、人口爆発、格差、紛争、インフレ、AIの台頭——僕たちは薄暗く見通しの悪い道を、地図もコンパスもなしに突き進んでいる。現代社会は疲弊し、「人間らしさ」はじわじわと失われつつある昨今。

僕の恩師は今の日本を「心の難民化が進んでいる」と語ったが、言い得て妙だと思う。僕たちは日本経済が活況を見ていたあの時期、金銭的豊かさを享受していたあの時代に、金銭的なもの以外の豊かさを見つけるべきだったのだ。

時間、自然、そして世代を超えた他者との交歓。僕が生き得なかったあの時代、もし日本人が別の選択をできていたなら、誰もが拠り所を無くして彷徨い、全体として疲弊に向かうような現代社会を回避することができたのかもしれない。

こんな世界において、僕たちはまだ顔もわからない次世代のために、どうすれば社会を癒して人間らしさを取り戻すことができるのだろう。

ハイダグワイの地において、ものは失われど、魂は失われない。語り手は移り変わり、トテーム・ポールはいつしか朽ち果てていく。それでも自然の循環、歴史の循環の中で、ハイダの人々は大切なことを受け継いでいく。

すべてはひとつながりに循環しているのだということ。いつか失われてしまうことを肯定すること。次世代に引き継ぐことは、自分たちの世代の責任だと受け入れること。

彼らの知恵には、僕たち日本人が次の世代に、あくまで「人間らしい」世界を繋ぐための示唆がふんだんに含まれているに違いない。それらを僕なりにドキュメントし、何かを伝えることができたなら……。

***

うっそうとした森の中を歩いていると、時間の感覚が失われる。気がついたらもう21時をとっくに過ぎている。極北の8月、まだまだ日は長い。それでも、太陽が光り輝き命が躍る夏は終わりを迎えようとし、来る冬に向けて日没時間は日に日に早くなってきている。真っ暗になってしまう前に家路を急ごう。

舗装路に戻ると、アスファルトの硬さがいやに衝撃的だった。