生理のタブーに挑む、花王ロリエ「推し活」応援サイト

「生理」と「推し活」、まったくベクトルの異なる、両者が交わる点にこれまで光が当てられたことなどなかったに違いない。が、たとえば生理中の不快感や不安から、大好きな「推し」のための活動を、どこか諦めてしまっていた経験はないだろうか。

そんな、声には出しにくいけれど確かに存在する悩みに対し、花王の生理用品ブランド「ロリエ」が真摯に向き合い、ユニークなアプローチを開始した。

「推し活」のリアルな悩みに寄り添う

特設サイト&コンテンツ

2025年6月3日、「ロリエ」が公開した特設サイト「生理中だって全力で推させてよ ロリエでモレ安心ブロック!」は、単なる製品プロモーションの枠を超え、私たち自身の日常や、企業と生活者の新しい関係性を考えるうえで、示唆に富んでいる。

同サイトは、「推し活に全力を尽くしたいけれど、生理中のモレが心配で楽しめない……」という切実な声に応えるかたちで生まれたそうだ。

花王が18歳から25歳の推し活をしている女性1089名に行った調査によると、実に約6割(61.1%)が「生理中の推し活で諦めていることがある」と回答。 さらに、生理中の推し活頻度に変化がある人のうち、約半数が「経血漏れ」が影響を与えると答えており、たとえば自宅での推し活においても、「経血漏れが気になりゴロゴロできない」(34.0%)、「頻繁にナプキンを取り替えたくなる」(28.9%)といった悩みが浮き彫りになったという。

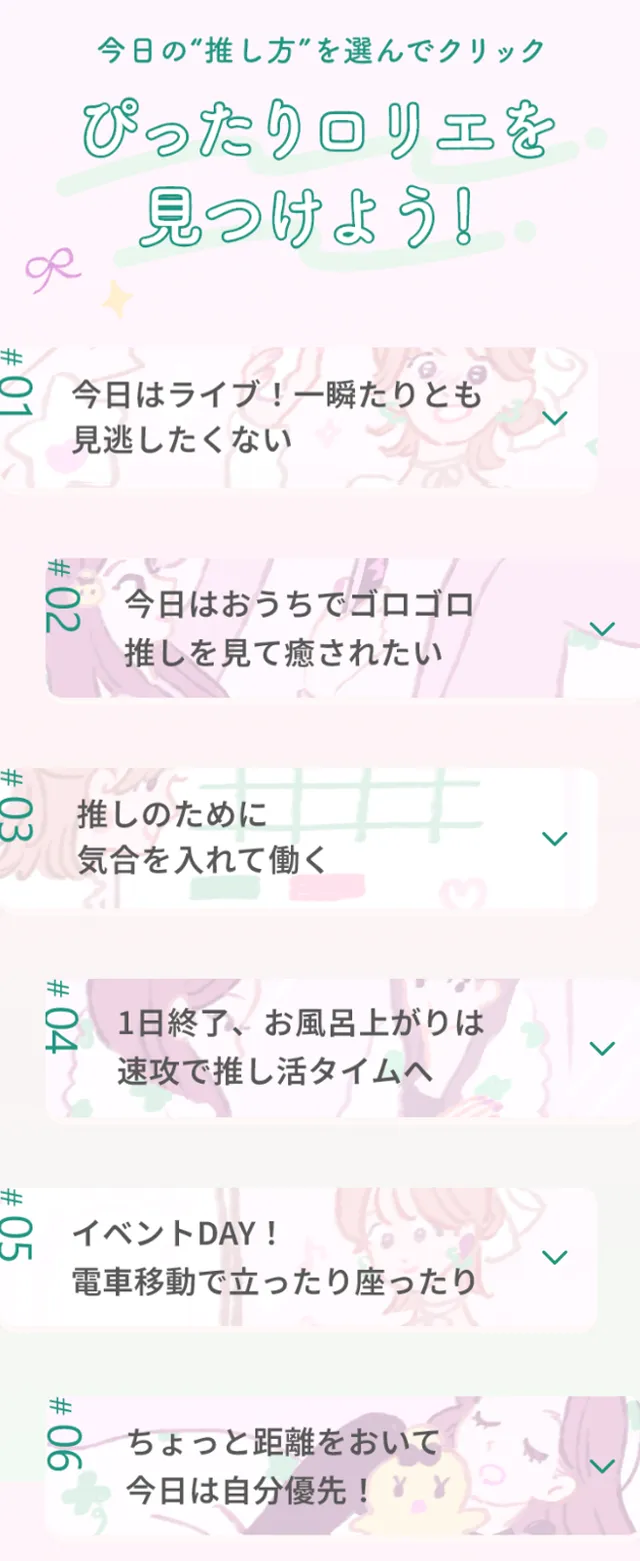

サイトでは、そんなリアルな悩みを抱える人たちを勇気づけるように、人気イラストレーター・チヤキさんによる共感必至のイラストが展開される。さらに、「おうちでゴロゴロ推し活」「絶対参戦!現場推し活」「お泊まり会で語り明かし推し活」といった具体的なシーン別に、適切なロリエ製品を提案。利用シーンを想起させることで、製品の便益を直感的に理解できるよう工夫されている。

加えて、Xを活用したプレゼントキャンペーンも実施し、ユーザー参加型のコミュニケーションも設計されているのが特徴だ。これは、企業が一方的に情報を発信するのではなく、生活者と同じ目線で「推し活」を応援し、生理の課題解決をサポートしようという意志の表れといえるだろう。

共感が生み出す、新しいブランド価値とは

この花王の取組みは、現代マーケティングの潮流である「共感マーケティング」や「パーパスドリブン・マーケティング」を体現している事例といえるかもしれない。製品の機能的価値を訴求するだけでなく、生活者の感情や価値観に寄り添い、社会的な課題解決への貢献を通じてブランドの存在意義を示すアプローチだ。

近年、日本でも「推し活」は一大カルチャーとして定着し、その市場規模は拡大の一途をたどっている。「MMD研究所」が24年1月に発表した調査によれば、日本の推し活人口は約1383万人、市場規模は約3兆5000億円と推計されている。多くの人々が情熱を注ぐ活動において、生理という不可避な身体的現象が障壁となりうるという事実は、これまであまり公には語られてこなかった。

いっぽうで、女性特有の健康課題をテクノロジーや製品・サービスで解決する「フェムテック」「フェムケア」市場も成長を見せている。「矢野経済研究所」の調査では、2023年の日本国内のフェムケア&フェムテック(消費財・サービス)市場規模は前年比108.0%の750億5400万円と推計された。しかし、同研究所は23年以降、生理(月経)分野において一部で市場の一服感が見られ、事業の休止や撤退を表明する企業も出ていると指摘しており、話題性だけでなく、いかに生活者の日常に深く根差し、継続的な関係性を築けるかが問われている。

花王ロリエの今回の取組みは、まさにこの点において示唆的だ。生理用品を単に「モレを防ぐもの」としてではなく、「推し活という自己表現を諦めないためのパートナー」として再定義し、生理というデリケートなトピックを、よりポジティブで共感を呼ぶコミュニケーションへと転換しようとしている。これは、特にSNSでの情報収集や共感を重視するZ世代の価値観にも合致するといえるだろう。

タブー視からの解放と、その先にあるもの

生理は、決して特別なことではない。しかし、その話題は依然としてオープンにしづらい空気が社会には残っている。「Bé-A Japan」が実施したアンケートでは、92.9%の女性が生理に関する悩みや不安を抱えた経験があり、87.8%が生理によって仕事に支障をきたしたと回答したという。

このような状況において、企業が率先して生理の悩みに寄り添い、それを「推し活」というポジティブな文脈で語ることは、社会全体の意識変革を促す一歩となるかもしれない。それは、単に製品の販売促進に留まらず、人々が抱える身体的な制約や精神的な障壁を取り払い、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けた、ささやかだが確かな貢献といえるのではないだろうか。

今回の花王ロリエの試みは、企業が生活者のインサイトを深く理解し、共感を軸としたコミュニケーションを通じて、新しい価値を提供しようとする姿勢の表れだ。それは、私たち自身の日常に潜む小さな「あきらめ」に光を当て、それを乗り越えるためのヒントを与えてくれるに違いない。

「生理中だって全力で推させてよ ロリエでモレ安心ブロック!」

【特設サイト】https://www.kao.co.jp/laurier/shiawase_mochifuwa/oshikatsu_cp/