【奨学ナプキン】無償提供がもたらした、98.6%の「気持ち」の変化

「生理の貧困」という言葉が社会に浸透して久しい。経済的な理由で生理用品の入手が困難な人がいるという事実は、想像以上に深刻だ。いっぽうで、この問題に対する認知が広がり、企業による社会貢献活動も広がりを見せている。

その代表例と言えるのが、「エリエール」ブランドの生理用品「エリス」を展開する大王製紙の「奨学ナプキン」だろう。 経済的な理由で生理用品の購入が難しい学生に対し、1年分の生理用ナプキンを無償提供するこの取り組みは、2022年の開始以降、多くの学生の不安を取り除いてきた。

無償提供がもたらした変化は「気持ち」

98.6%の学生が実感

大王製紙によると、2024年度も2,000人の学生への「奨学ナプキン」支援を実施したという。特筆すべきは、1年間の利用後に行われたアンケート調査の結果。じつに利用した学生の98.6%が、「奨学ナプキン」を受け取ってから気持ちに変化があったと回答しているそうだ。

「定期的に、ナプキンが届くことに安心感を覚えます!」「ナプキンの交換頻度を気にしなくてよくなり、快適に過ごせているので気持ちに余裕ができた」「気軽に交換できて肌荒れも無くなった」といった前向きな声が上がっており、経済的な負担軽減だけでなく、心身に好影響を与えていることがわかる。

「生理のリアル」を社会に

「奨学ナプキン」の活動を通して、もうひとつ浮き彫りになったことがある。それは、「生理」に対する社会全体の意識が、変化の途上にありながらも、まだ十分とは言えないということ。

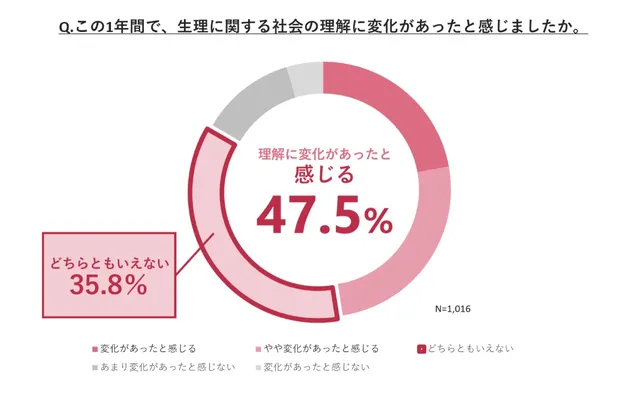

同調査では、生理に関する社会の理解について尋ねる項目も設定。「変化があったと感じる」「やや変化があったと感じる」と回答した人は合計で47.5%だったいっぽう、「どちらともいえない」とする回答が35.8%と、もっとも多い結果に。

自由記述欄には「ニュースで生理に関する話題をあまり見かけない」「もっとオープンに生理について学ぶ機会があればいい」といった意見が見られた。

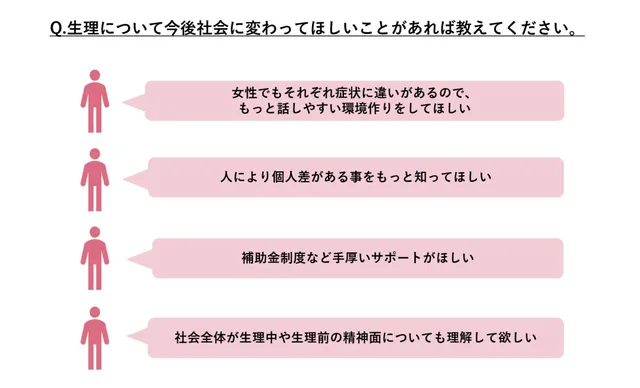

さらに、“生理について今後社会に変わってほしいこと”という問いかけには、「女性でもそれぞれ症状に違いがあるので、もっと話しやすい環境作りをしてほしい」「女性も男性も、生理への理解を深めてほしい」「人により個人差がある事をもっと知ってほしい」といった、切実な声も寄せられている。

これらの意見は、私たちが「生理」について、もっとオープンに語り合い、理解を深めていく必要があることを示唆していると言えるだろう。 そして、企業が行う社会貢献活動は、そのための重要なきっかけとなり得るのではないだろうか。

たとえば、「生理の貧困」問題だけでなく、生理にまつわるさまざまな情報を発信したり、男性も参加できるような啓発イベントを開催したりするなど、企業側も積極的に社会を巻き込むアクションを起こしていくことが求められるいるようにも思えてしまう。

「生理」への意識を変えれば、未来は変わる

「生理」は、決して一部の人だけの問題ではない。社会全体で向き合い、誰もが安心して過ごせる環境を作っていくことが重要なのは言わずもがな。企業の活動は、そのための大きな原動力となるはず。

私たち一人ひとりができることにも目を向けながら、生理と向き合う社会を創造していくことこそが、生理の貧困をなくす第一歩となるのではないだろうか。