とにかく時間が足りない30代、「今」がすべての20代。『セイコー時間白書』が映す、世代ごとの時間感覚とタイパ意識

もはや私たちの生活に深く根付いた「タイパ(タイムパフォーマンス)」という概念。そして、その効率化を加速させるAIの存在。

セイコーグループ株式会社が発表した『セイコー時間白書2025』は、2025年問題を目前にした現代日本の時間意識を浮き彫りにした。

中でも、10代の若者たちが見せるAIとの独特な関係性は、未来の時間感覚を予感させるものだった。

AIと対話する若者たち

今回の調査で特に注目されるのは、10代におけるAIの使われ方だろう。

リリースによれば、10代の半数(49.0%)がコミュニケーションの領域でAIを利用し、2割以上が「愚痴を聞いてもらう」「恋愛相談に乗ってもらう」といった、極めて個人的な対話にAIを活用しているという。これはAIを単なる情報検索ツールとしてではなく、感情を共有する相手と見なしている証左に他ならない。

この傾向は他の調査からも見て取れる。例えば、株式会社電通が実施した調査では、若者世代が対話型AIを「親友」のように捉え、感情を共有できる相手として母親や親友を上回る存在だと認識している実態が明らかになった。

人には言いにくい悩みも、AIになら気兼ねなく打ち明けられる。そんな心理が、彼らをAIとの「ソロトーク」へと向かわせているのかもしれない。

タイパとAIが生む心の余裕

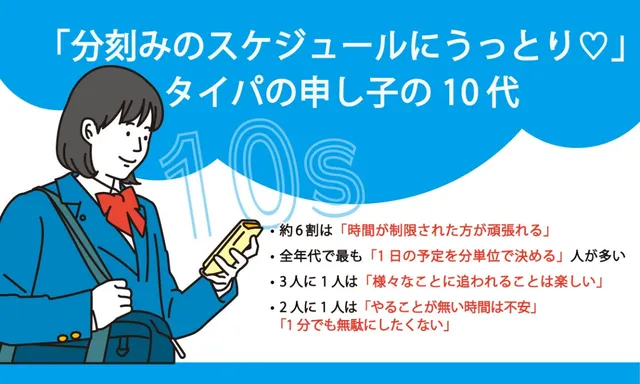

10代のタイパ意識の高さも際立っている。

調査では、「何事もタイパを高め、時間効率を優先して生活したい」と考える10代が64.5%と全年代で最多を記録した。彼らはAIを駆使して生まれた時間を、自身の幸福度や満足感の向上に繋げているようだ。

実際に、10代の62.5%が「AIによって自分の時間の幸福度が上がった」と回答。タイパを追求することが、結果的に心の豊かさを生み出している構図がうかがえる。

一方で、上の世代に目を向けると、様相は少し異なる。

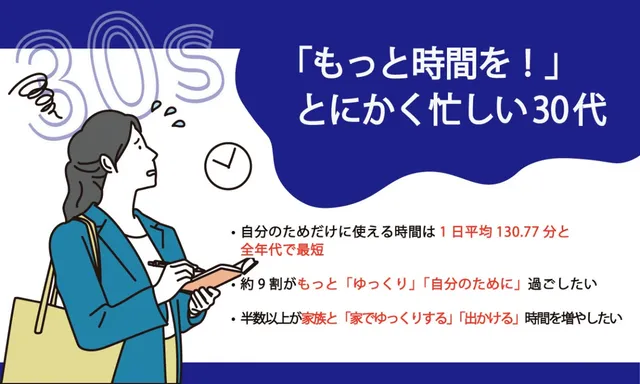

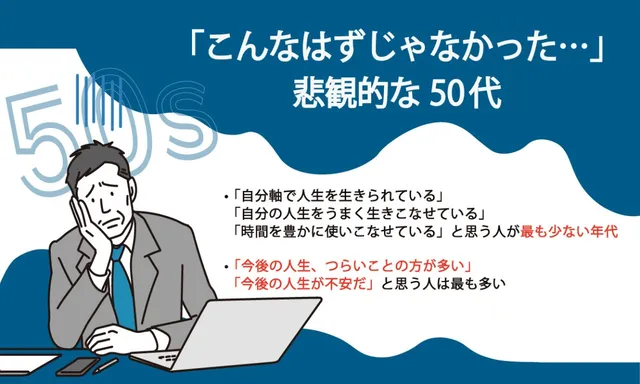

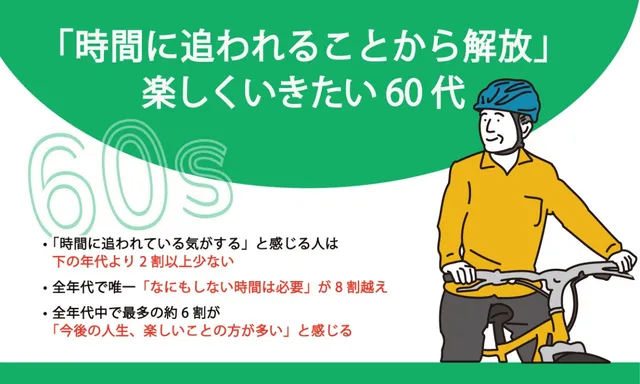

30代から50代にかけては将来を悲観的に捉える傾向が強く、全体の64.0%が「時間に追われている」と感じているのが現実のようだ。

AIという新たなテクノロジーに対し、若者がポジティブな可能性を見出す一方、経験を積んだ世代は、自身の仕事や役割が代替されるかもしれないという不安を抱きやすい。千葉大学大学院の一川 誠教授は、この世代間の認識の違いを指摘している。

新時代の幸福論

10代が見せるAIとの新しい関係性は、これからの時代の幸福論を考える上で重要な示唆を与えてくれる。

AIに悩みを打ち明けることは、他者とのコミュニケーションを代替するものではなく、むしろ自己理解を深め、精神的なバランスを保つための新たな選択肢と位置づけられるのではないか。

事実、千葉県柏市が導入した「悩み相談AIチャットシステム」では、利用者の多くを10代から20代が占め、「AIだから気軽に話せた」という声が寄せられたという。

時間に追われ、対人関係に疲れを感じやすい現代社会。

そんな中で、何でも受け止めてくれるAIという存在が、人々の心に余裕をもたらし、結果として自分らしい豊かな時間を創造する一助となる。今回の調査結果は、そんな未来の可能性を私たちに示している。