清川進也さんに聞いた「湯〜園地」の舞台裏と、これからのクリエイティブ。(後編)

(前編)では、シンフロの音ができあがるまでの舞台裏や、地方との取り組み、地元にも愛されるPRコンテンツについて話してくれた、クリエイターの清川進也さん。

後編では、さらに「湯〜園地」に仕掛けられていたこと、また彼の作品のテーマでもある「音の未来」についてディープダイブしていきたいと思う。

「みんなの夢を叶えること。

それが地域PRの本質かもしれない」

—— 前回、『湯〜園地』プロジェクトについて詳しく聞きましたが、別府市民からのボランティアの方って、どのくらい集まったんですか?

「1,200人です。こうやって集まって下さったのにも、じつはひとつ仕掛けがありました。当初から当日券の販売をやる予定がなく、7/29〜31日の3日間限定の前売り券のみでした。理由としては、受け入れる側の運営がほとんど別府市の方々で編成されているチームなので、なにが起こるかわからない状況のなか、せめて何人来るかだけは事前に把握しておきたかったんです。

そうしたら、早い段階で土日のチケットが売り切れてしまった。実際、県外の人たちのほうが盛り上がっていたのも事実なんです。

SNSが中心のプロモーションだったので、どうしても地元の人より情報感度の高い人たちが多く、売り切れで話題になったころ、ようやく市民の人たちに『湯〜園地』がこれだけ盛り上がっているのか、っていうのが浸透し始めたタイミングだったんです。

今まで半信半疑だった地元の人も『本当にやるんだ』『1日に6,000人、3日で最大1万8,000人も来るんだ』って、そこで初めて実感して、『あ、でも私たちチケットがないから行けないわ』と。

そこでスタートしたのが、ボランティアの募集でした。ただ遊ぶだけではなく、運営に関わることが街の人たちのモチベーションにつながっていったんだと思います。

で、こちらの告知は一切SNSを使いませんでした。市報と地元新聞の折り込みチラシを2万世帯に配布できるようにして、本気でローカルに絞って募集をかけたんです。そしたら、1,200人もの人たちが集まりました。

その瞬間『たぶんこの湯〜園地プロジェクトは、僕らが想像している以上のところで着地するんだろうな」っていうのが見えた気がします。ボランティアの方々が今回のMVPでもあるんです。

演出の目線で言うと、これだけの人員がいると贅沢な使い方ができるというのもメリットでした。炎天下のなかで実はジェットコースターは4時間待ちで、それ自体が危険でしたし、列をはぎとる訳にもいかないので1,200のうちの100人はうちわを持ってお客さんを仰いでもらったんです。100人が1列になって一斉に仰ぎだすっていうこと自体、ひとつのアトラクションですよね」

—— お客さんと地元のボランティアの方で交流も生まれそうですね。絶対に話しかけちゃうと思います(笑)。

「そういう意味では、100万回再生クリアにしても、税金を使わないクラウドファンディングで3,000万円集めたことにしても、寄付を募ったら最終的に8,200万円になったことも、1,200人のボランティアが集まったことも、結果的に周りの旅館の宿泊客が増えたことも『湯〜園地』というプロジェクトのなかで、ひとつずつ夢を叶えていったのかもしれません。

みんなが夢に向かって投資してくれたわけで、そのお返しとして夢を実現させてあげることが、本当の意味で僕らがやらなくてはいけないことなんだと思います。それが動画から始まる地域活性の本質なのかな、と。

もちろん、その前には『バカでかい夢を語る』ってことから始まっていくんだと思います。信じられないような夢を語っていいんだ、って。

—— その吸引力に驚かされます。

「もちろん最初はみんな、キョトンです。『この人は何を言ってるんだろう?』と。ただ僕はこう説明します。『明日からはみなさんがこれを周りに言わなきゃいけないんです』と。そして、どんどん自分ごと化してもらうんです。だから序盤はひたすら“口説く”のがミッションです。何度も足を運んで、講演依頼もすべて受けましたし、夜は交流の場を設定して、その街の顔みたいな人たちと出会ってきました。

たとえば別府は観光都市なので、1年で大小さまざま80個くらいのお祭りをやっているんです。そこで実際に観光客の方たちがお金を落として、街が潤う。その大規模なお祭りを運営している実行委員長と呼ばれる人たちって、結局僕らのような映像やイベントを作るプロフェッショナルとさほど変わらない考え方で、むしろそれよりもすごいアイデアやマンパワーを持っていたりするんですね。そういう人たちをどんどん起用して、口説いて、仲間になっていただく、ということが序盤に僕がやっていたことです」

「ディレクションはシンプルに

“未来の別府”につながるかどうか」

—— 想像以上に泥臭いというか、人と人との関係性を築いてからできあがっていったんですね。

「今回はとくに大きな規模になってしまったけど、細かいことまでやっていくと到底時間が足りないから、僕が肝に銘じていたのはディレクションをとにかくシンプルにすることでした。たとえばボランティアの方々とも開園前にミーティングをするわけですが、『あの場所でこうして欲しい、何時にこれをする』みたいなことまでやってしまうと、到底間に合わないんです。だから僕が言うのは、自由にうちわで仰ぐのも誰かに声をかけるのも自由だけど『自分のやったアクションが、“未来の別府”につながるかどうかっていうことだけを考えて欲しい』と言ったんです。ルールはこの1つだけ。

ゴミが落ちていたとして、そのゴミを拾うことによって未来の別府の印象が良くなるかどうか。暑くて苦しんでる人がいたとして経口補水液を持ってきてあげることが未来の別府のためになるかどうか。すべては、そのルールに即してさえいれば何をやっても問題ない、っていうのが僕のディレクションでした。

一方で、祭りの実行委員の方たちに伝えたのは『難しいことをやる必要はありません。今までやってきたことをやってくれればいいです』ということ。何が言いたかったかと言うと、すでにあなたたちがやってきたことはすごくプロフェッショナルなことで、何十万人っていう祭りを仕切ることも、人やモノを集めることも、特殊技術なんです、昔から当たり前のことのようにやってきたことかもしれませんが、これは本当に特別なことなんです、と。あと僕がやるのは、組み合わせを考えることだけでした。

この特殊技術と、この特殊技術を、ここで組み合わせると、こういうものができます、と。

これで何が生まれるかというと、今まで自分たちがやってきたことは間違いではなかった、という肯定感です。それは大きな自信につながるんです。そういうおもてなしの精神に溢れたものが作れるんだっていうことをみんなに体感してもらうことで、さらに大きな自信につながるはずなんです。

この『自信を持ってもらう』っていうことが、一番大事でした。変に僕らが行って、特殊技能を駆使してひけらかすのではなく、今あるものを組み合わせてやるっていうことが、このプロジェクトでは大切なことなんだ、と」

「エピソードを添えて伝えるから

伝播力が増していく」

—— 音から映像、総合演出と、扱う領域がどんどん広がっているイメージがあるのですが、そのあたりについては?

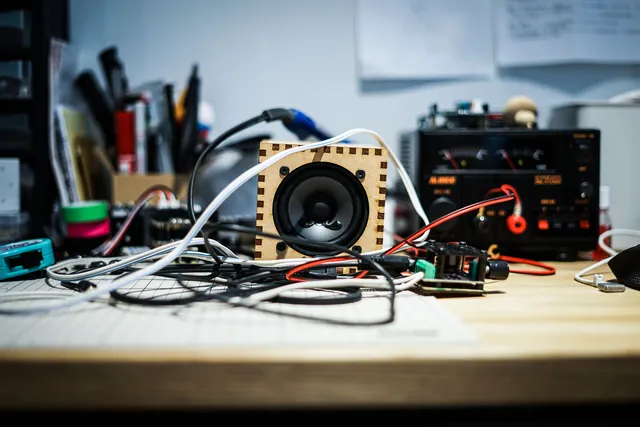

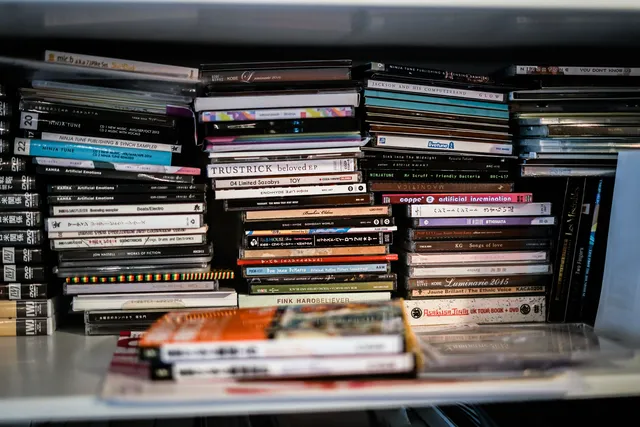

「それで言うと、音楽の多様性みたいなものが、今の僕のスタンスに大きく影響しているんです。聞き方、買い方、作り方が様々になってきているな、と。もともとは、自分の欲しい音楽がかかったりすると、それをバスを乗り継いでショップに行って、買って帰ってきてレコードに針を落とす、っていうようなプロセスがあったんですが、今は気になった音楽がすぐに聞けちゃうんですね。例えるなら、山登りをヘリコプターでやっているようなものなんです」

—— 頂上まで一気に行けてしまう、と。

「まるで頂上に降り立って1枚パシャって写真を撮って、それをソーシャルに出すってことで終わってしまっているような気がするんです。僕が大事にしたいのは、山登りをしているときの、途中でずっこけたりとか、きれいな花を見つけたりとか、動物に遭遇したりとか、っていう目的までのプロセスのなかで、どこまでエピソードがあるのかっていうこと。

アナログ世代なんです。子どものときはほとんどの物がアナログで、曲が伝播していく感覚なんて、まさにアナログでした。口コミなんですよね。こういう曲がいいよ、とか。でも的確に伝えていくためには、そこに自分のエピソードが加わっているはずなんです。『なけなしのお金を貯めてこれを買ったんだけど、家に帰って聞いたらオレ…涙が出たわ』とか。

エピソードを添えて伝えるから伝播力が増す、っていう考えでいくと、今はそれが無くなってしまっているのではないかな、と。そうなると音楽に関しては、もっとカジュアルにとらえられていたりしますよね。それは決して悪いことではないんですが、100%肯定できるものでもないような気がしていて。

だからこそ、これから先も音楽の多様性は深まるだろうし、そこに対する表現も、つねに柔軟であるべきだ、っていうのが僕の考え方です。

ただ音楽を作って聞いてもらうだけではなく、音楽がいろんなものと組み合わさって新しい表現になったりとか、聞き方を伝えてあげるとか、そういうコーディネーション的な考え方で進化していくべきじゃないか、と。

音楽という軸があったとして、僕はそれを絶対にぶらしたくはないんですけど、その軸足とは別のところにテクノロジーがあったり、地域というものがあったり、いろいろなものとの関係性によって領域を広げていくっていうところから自分のスタンスが生まれてきました。

『湯〜園地』の総合プロデュースも、考え方は音楽と一緒です。たとえばクラシックを1曲つくるとなったら、まずは構成を考える。その前に演奏者を決める必要もあるかもしれない。音楽って最初は不調和なものなんですよね。それを整理整頓していくと気持ちいいハーモニーが生まれたり、リズムが生まれてくる。『湯〜園地』もホントにその感覚なんです。てんでバラバラの演奏者がいて、その人たちがただ集まっているだけだと不調和で気持ちが悪いんだけど、これに調和を生み出すにはどうしたらいいかを考える。そのチーム編成がどんどん物語を作っていって、最後は曲のサビのようなものが生まれていく。クライマックスになって、終わったときにどんな余韻が残るのか。考え方は音楽とまったく遠くないんです」

—— なるほど。クリエイティブとして共通部分が多いと。

「僕、こう見えてじつはフォーマットとかテンプレートをすごく大事にしていて、破天荒なことをやりたい人はなおさらそうあるべきだと思っているんです。型を破るって、型があることが前提の話ですよね。型の決壊部分が理解できるからこそ、それを飛び越えて型破りって言えるわけで、フォーマットが無いところで縦横無尽に動いてるのは、型が無い、つまり型無しだと思うんです。それは僕が長年培った音楽でしか自分の型がないものだから、何か新しいことをやるにしても、音楽という型にはめていくっていうことをだだやってるだけなんです。映像に関してもそうですね。

音楽って、50%は言葉で説明できるけど、あとの50%は何かよくわかんないもので、なぜか涙が出ちゃう、とかそういう話だと思うんです。そこが音楽の最大の魅力だとも思う。その感覚的なさじ加減っていうのは、最後は感性でしかない」

「今後なくなるかもしれない音、

千年前と変わらない音」

—— 少し話は変わるんですが「自然の音に癒される」ということについて、どうお考えですか? 清川さんのお仕事にリンクすることもありますか?

「ありますあります。2つの側面があるかもしれないですね。

ひとつは、その土地じゃないと聞けないような初めて聞く音。これはある種の新体験ですから、聞くとワクワクするんだと思う。アトラクションみたいなものかもしれませんね。

一方で、世の中にはどこに行っても同じように聞こえる音というものがあります。たとえば田んぼのカエルの鳴き声とか。いつもと違う土地で聞こえてくると、それはそれで自分のなかでの共通項なので、安心するんです。

とくに地域にある音には、そういう緊張と安心という2つの両極端な側面があるような気がしますね。そこに風情を感じたり」

—— それを、なぜエンタメ要素と組み合わせようと?

「これって、どう残していくか? っていう話だと思うんです。僕が録りたいと思う音は何なのか。

この先のビジョンの話をすると、たとえば10年後になくなっちゃう音とか、たぶんなくなるんだろうな、って予想される音は必ず録るようにしているんですね。たとえば、バヌアツ諸島には今すごく行きたいと思っていて、海面上昇で25年後には島が無くなっちゃうと言われているんです。たとえばそこに飛来する渡り鳥の音は、25年後にはまったく聞こえなくなるわけです。そういう音を僕は録っておきたい。位置情報も含めて撮っておきたいと思うんですが、これをただの記録音声として残すとなると、伝播力という意味では弱くて、図書館のライブラリに眠ってしまうものだと思うんです。これがエンターテインメントとして残すからこそ、いろんな人に知ってもらう機会が増えたり、興味喚起につながっていくんじゃないかな、と。

きっかけは『なんか変な映像がある』でもいいんです。何かしら伝えていかないといけないわけですから」

—— とても興味深いです。他にも今後やっていきたいと思っていることは?

「いま話したような、なくなる音とは逆に、千年前にあって、今もなお残っているような音は録っていきたいですね。ずっと変わらずに残っている音。環境音を録りながら『僕らは、どういう音に安心するんだろう』と自分なりに分析しているんですが、きっと千年前にもあったであろう音に関しては、ごくごく自然に身体のなかに染み込むんです。川のせせらぎ、鳥のさえずり、風の音、葉が揺れる音、とか。

一方で、鉄工所の音とか、自動車が走る音とかは、千年前には存在しなかった音。人が作り上げた音なんですね。人類が誕生するより以前にあった音に関しては、人を包み込むような機能があるんじゃないかな、と。そして、新しく作られてきた音に関しては、人はまた別の感情を抱くんじゃないかな、と。

今まで脈々と続いてきたその音、人々の営みを支えてきた音に関して、歴史を紐解いていきたい、っていう想いはありますね。

その上で、ひとつ重要なポイントがあります。それが『地域』なんです。なぜなら、日本はこんなに小さい島国なのに実に多種多様な方言が存在するんですね。面積規模で見ても言語は1種類とはいえ、亜種として生まれた方言があまりにも多すぎるんです。

方言ってイントネーションでもあって、ミュージックでもあると思うんです。歴史を紐解いていくうえで、地域性や、なんでその尻上がりのイントネーションになったのかとか、そういうことにすごく興味があります」

—— よく聞くところで言うと、東北は寒いから口をあまり開く必要がない言葉が多い、とか。

「そうそう、そこには必ず原因があるんですよね。それって『機能』じゃないですか。その機能をまったく別の地域に持ち込んだり、組み合わせを変えたらどうなるのか、さらに言えば新しい機能性を帯びてくるんじゃないかな、と思ったりするんです。

極端な話、今まで一度も大きな戦争に巻き込まれたことがないような国とか地域の『方言』や『音』を、つねに内戦が起きているようなところに移植したらどうなるか? とか。そういうものにすごく興味があるんですよ」

「テクノロジーの進化には

肯定的なんです、実は」

—— ちなみに、都会の音はどうですか?

「僕はどうしても、多いな、うるさいな、って感じてしまいますね。たとえば東京で何か音を録ろうとしたとき、だいたい録りたい音以外にもいろんな音が入ってしまって、埋もれちゃう感覚があります。多いとか便利っていうのは、本当に良し悪しです。

映像の話で言うと、8Kってあるじゃないですか。それを普及していこう、大衆化していこうっていう取り組みがあるんですけど、僕が8Kの映像を見たときに率直に思ったことがあって…。それが野球の試合だったんですけど、ピッチャーの背中からのあの映像を思い浮かべてみてください。8Kでそれを見たとき、奥にいるお客さんの1人ひとりの顔がはっきり見えちゃったんです。きれいすぎて。そうなると、まったく野球に集中できない(笑)。これって、東京の音と一緒なんじゃないかなって。情報量が多すぎるんですよ」

—— 清川さんの作品は、環境音のなかでも「水」や「温泉」などが多いのには理由がありますか?

「水の音には、音程感があるんですね。たとえば机を叩いてもらえれば分かると思うんですが、大半のものには音程感がなくて一定の間隔で叩けばリズムにはなっていくんですが、これでは歌えないし、ドレミファソラシドではないんですよね。

ただ世の中には、音の出し方によって音程として聞こえるものがかろうじて存在しています。水に関しては、水滴の高さとか、落ちる水の量とか、音1個に対して音程感の幅がけっこうあるんです。自然音からメロディを生み出すっていう意味では、音楽的だと思う」

—— 今後は、どのように音楽の魅力を伝えていきたいと思っていますか?

「音楽は聴くことだけが魅力ではないと思っていて、これから先はテクノロジーとかAIが進化することによって、1億総クリエイター世代っていうのが本当にやってくるんだと思います。

アプリケーションを並び替えるだけで簡単に音楽が作れるとか、誰でも簡単に録音ができて、それをAIが全部整理してくれて、音階に分けてくれたり。いま僕が身体を張ってやっているような作業は、テクノロジーとAIがすべて一般化してくれるんじゃないかな。そうなると、1億総クリエイター世代の音楽へのふれあい方は『作る』っていうことで新しい快感を得ていくんじゃないかな、と考えたりします。

誰もが演奏者になって、誰もが作曲者になれる。そう思うと、いま受動的に音楽を聞いている人たちが能動的になっていくっていう意味では、素晴らしい未来が待っていると思いますね。

そうなったときは、今日僕がお話してきたようなことを、みんなが感覚的に感じてくれるようになるんじゃないかな。僕自身は足を使っていろんな音を録っている作曲家でもありますけど、テクノロジーとかAIが発展していくことに対しては、とても肯定的なんです、実は」

—— 両極の魅力があるんですね。

「ありますね。世の中のほとんどのものは2つの面があって、誰かにとって素晴らしいもものは、誰かにとって良くないものかもしれない。そう考えると、音楽の魅力も時や場所とか、時代次第で様変わりしていくようなものでもあると思います」