「ワタシの病気を理解してくれますか?」

ある女性フォトグラファーが抱える「心の闇」を、自身がモデルとなって表現した写真を紹介します。

コップ1杯の水は重くはない。それを持ち上げるのに意識なんていらない。だけど、もしそのコップをテーブルにおくことも、中身を飲み干すこともできないで、何日も、何ヶ月も、何年もその重みに耐え続けなければいけないとしたら…。

重さは変わらないかもしれない、でも心の重荷は蓄積する。そのうち、元々のコップの軽ささえ忘れてしまう。だから持っていること自体忘れようとしたり、ときどき、自分からそのコップを割る必要がある──。

ひとり寝るのが怖かった。真っ暗闇の世界で、つねにむき出しの不安がワタシを襲う。いや、実際恐ろしいのは暗闇じゃなくて、ほんのちょっとの明かりによってもたらされる影のほうなんだ──。

頭の中がヘリウムガスで充満しているみたいに、意識はだんだんとぼやけてくる。本当に些細な決めごとなのに、かんたんなクエスチョンなのに…感情がそれをさせてくれない。まるで何千本もの思考回路が、一点でこんがらがっているみたいに──。

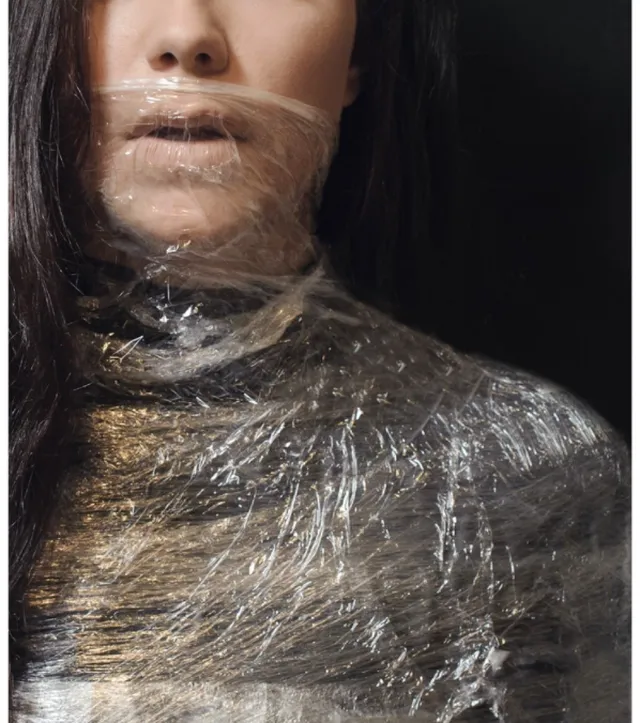

周りのみんなはワタシに呼吸の大切さを言って聞かせる。息を吸うたびに胸が上がったり下がったりするのを感じろって。上に下に、また上に下に…。

でも、なんでワタシだけが息苦しいの?両手を鼻の下で合わせてみる。たしかに空気を感じる。けれど、呼吸の仕方を知らないワタシ──。

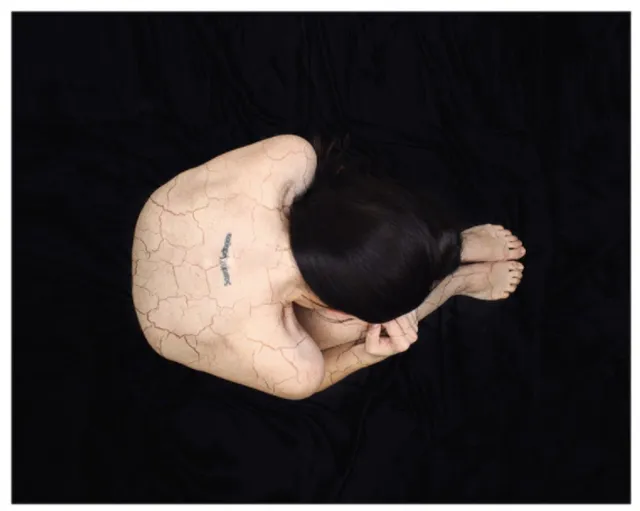

じりじりとしびれるような感覚。どれだけ矛盾していて、どれだけフィットしているんだろう。あのしびれを感じたことがある?あるいは体の感覚がなくなったことは?

もう、この無感覚な自分に慣れすぎちゃって、本当の自分すら分からない──。

ワタシは自分の精神の捕虜であり、自分の考えのアジテーター。考えれば考えるほど、結果は悪くなり、考えるのを止めたら止めたで、やっぱり悪い結果に。

呼吸だ、呼吸をしなきゃ!ただ流れに身を任せて。そうすれば、楽になれるから──。

何かが違う、お腹にぽっかり穴が空いたみたい。プールの水に足をつけたとき、思ってた以上に底が深くて足がつかない、あの感覚だ。

結局、最深部に触れることはできず、心も鼓動を忘れてしまったみたいに──。

決して傷が癒えないくらい、深くカットしてしまえ。耐えられないほどの痛み、それだけが真実なんだ。これがワタシの傷であり、痛みなんだ。

でも…乾いた目つきや、鋭利な呼吸、あやふやな触覚も、まったく同じ痛み。それは、あなたが経験したことのない痛み──。

生きているのも死んでしまうのも怖くて仕方ないワタシ。出口はどっち──?

どれだけワタシが我慢したところで、絶望はいつもそばでワタシをおしつつみ、なぎ倒す。

もちろんそれを争おうと「お前の居場所はここじゃない!」って戦うんだけど…。いつでも待ち伏せして朝から晩までずっとそばにいようとする。呼吸の仕方も、しゃべり方も忘れさせる──。

お前はこのワタシがイメージした、もう一人の自分なんだ。憎悪と守ることしか知らないもう一人の自分。ウソと恐怖でつくられた自分。報われない約束や、めったに与えられない信頼のもとに。

いま、お前がワタシのほとんどを乗っ取ってしまい、存在はますます大きくなっている──。

何も感じなくなったときは本当に憂うつ。だけどいろんなことを感じすぎてしまうと、逆に不安になる。

憂うつさと不安、両者がつねに自分の心の中で戦っていて、どちらも解決策を見出せずにいる──。

「写真の方が言葉よりも、多くを伝えることができるから」。10年来、不安障害を抱えてきたKatie Joy Crawfordは、当事者の立場から、他人に理解されにくいこの病気の苦しみを表現しました。

誰もが何かに苦しんでいる。そのことを周りが理解してあげることは本当に難しい。でもそこを気づいてあげたり、気にかけてあげる心のゆとりが必要なのかもしれませんね。