神話の護りびと。「ことばには、それぞれの宇宙があります」

カナダ北西に浮かぶハイダグワイ──。

そこは、1万年以上前から先住民ハイダ族の暮らす離島。文明から一歩距離を置いた手付かずの自然が残るこの土地に写真家・イラストレーター上村幸平さんは移住を決意しました。

「自然との関わりの中での人間らしい営み」をテーマにZ世代の価値観で捉える最果ての地。自然とともに生きる人々を追う連載企画です。

「神話を語るということは、私たちの存在そのものなのです」。

杖を片手に力強く佇む老女は、顔に刻まれた深いシワからはおよそ想像できないような芯の通った声でそう語った。

「私は、神話を語りつぐことを生業とするストーリー・テラーの家系に生まれました。長老たちは子どもが語り人になり得るかどうかを、生まれ落ちた時すぐに見分けるのです。選ばれし子どもたちは赤子の頃から、白髪の長老たちに語り手としての教育を受けました」。

間の置き方、息遣い、微妙な抑揚のつけ方。この女性──ナナイ・グワーガナドは、本物のストーリー・テラーだ。僕は半ば身を乗り出すようにして、彼女の口から放たれる次の言葉をじっと待った。

1月半ばのひどく冷え込んだ日、僕はハイダグワイ中部に位置するスキディゲート村にいた。村のロングハウス(先住民の伝統的家屋)には、島内のみならず、アラスカに点在するハイダ族のコミュニティからもたくさんの長老たちが集まっていた。

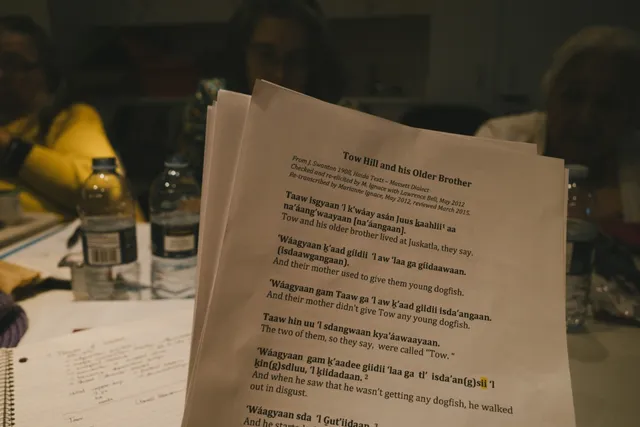

今日から5日間、ハイダ族固有の言語である「ハイダ語」についての会合が開かれる。会場は久しぶりの再会を祝福し合う人々でいっぱいだった。

神話についてのワークショップの時間になると、ひとりの老婦がゆっくりと皆の前に進み出た。真っ白な頭髪は丁寧に括られ、首からはイーグルの紋様が彫られた大きなシルバーのペンダントを下げ、細い腕には太いゴールドの腕輪がいくつも輝いている。

「ハイダ族の装飾品や衣装はその人物の地位や家系を反映する」とどこかで聞いたことがあった。豪華絢爛な数々のアクセサリーは、彼女がこの島における重要人物のひとりだということを雄弁に物語っていた。

ナナイ・グワーガナド(『ナナイ』はハイダ語で『おばあちゃん』の意)はスキディゲート村の精神的支柱のような存在である。彼女はハイダ族の中でも特に伝統的な由緒正しい家系に生まれ、神話を語り伝える存在として大切に育てられた。

カナダの植民地主義政策のもとで多くの先住民が自分たちの文化的アイデンティティを失っていくなか、「ハイダとして生きるということ」を体現する彼女のような存在がいかに大きかったか。そんな一人の老女の逸話はこれまでたくさん耳にしていたが、こうして実際に話を聞くのは初めてだった。

「とある一族のお話をしましょう」

グワーガナドは椅子にゆっくりと腰掛け、おもむろに語り始めた。

「族長に連れられた村民が旅に出ていたときの話です。長い一日が終わって海岸にキャンプを立てた後、族長は孫に火の面倒を見るよう言いました。その夜少年が火の番をしていると、草むらから一匹のカエルが飛び出してきました。退屈していたのでしょう、少年はおもしろ半分でそのカエルを捕まえ、火に投げ入れてしまったのです」。

彼女はまず初めにハイダ語で語り、そして英語に訳して意味を伝えてくれる。

この地で1万年以上も生を営んできたハイダの人々といつも共にあったハイダ語。悠久の歴史を持つその言語は今、消滅の危機にある。

西洋人による植民地化の過程で先住民の文化や風習は野蛮なものとして禁止・違法化された。子どもが民族言語を話すと親が逮捕されるような状況のなかで、先住民は言葉と文化を奪われ、精神的なよりどころを無くしてしまったのである。

腹と喉の底から搾り出すようなハイダ語特有の発音を滑らかに駆使しつつ、グワーガナドは続ける。

「すると、カエルを飲み込んだ火は恐ろしい音を立て始めたのです。それと同時に、少年は突然胸に激しい痛みを感じました。手足も動かず、呼吸もままなりません。族長が異変に気づいた頃には少年は火の横で息絶え、周りに飛び散った大きな火の玉がキャンプを飲み込んでいったのです」。

『皆、カヌーに乗り込め。逃げるんだ!』族長は村人たちをカヌーに乗せ、燃え盛るキャンプ地を捨てて沖へと逃げていく。火の玉は空からも降り始め、カヌーを、そして村人たちを焼き尽す。全身が焼かれる苦しみの中、族長が最後に聞いたのは、天の創世主の怒りの声だった……。

「ひとりの少年のいのちへのリスペクトを欠いた行為が、ひとつの村を消滅させたのよ。ハイダの哲学に反することをすると、大きな代償を伴うという教訓ね」。

先住民の文化にようやく光が当たり始め、ハイダグワイでも言語保全の取り組みが始まった時、ハイダ語を理解できる人々は既にほんの一握りしかいなかった。ネイティブスピーカーとしてハイダ語を話す長老たちの音声データを収録し、彼らの語る内容から辞書の編纂なども進められてきた。それでも話者たちの高齢化は進み、今では十数人に満たないとも聞く。見通しは決して良好ではない。

話し終えて一息つき、彼女は慈愛に満ちた表情で僕たちの方を向いて言う。

「でも、本当に大切なことはハイダ語でしか語ることができないのです。ことばにはそれぞれの宇宙があります。いくら頑張っても、訳して伝えることのできないこともあるのです」。

彼女は再び姿勢を正し、自らに蓄積されたことばを細かく点検するように、別のストーリーを語り出す。僕は心地のいい彼女の語り口に耳を傾ける。そして、この神話が、この言語がずっと続いていくことを願った。