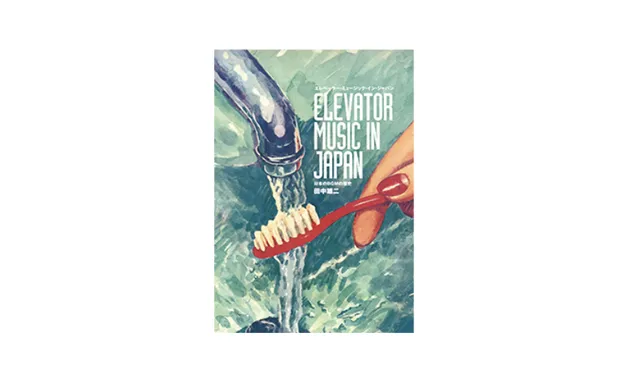

「喫茶店のBGMは誰が選曲してるのか?」を探る謎解きの本

喫茶店やファストフードの店内音楽。そこにも長い歴史があった。そんな日常にまつわるBGMのトリビアを集めた書籍が刊行された。『エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン 日本のBGMの歴史』(DU BOOKS/4月27日発売)は、おそらく日本で初めてのBGM研究本。

「エレベーター・ミュージック」とはアメリカで使われるBGMの慣用表現。かの国ではエレベーター内の客同士の緊張感を和らげるために、音楽を流していたことからこう呼ばれるようになった。それを「BGM(バックグラウンド・ミュージック)」と呼ぶようになったのは、商業施設に音楽を配信していた日本の会社が、和製英語として使い始めたことから広まったものなのだそうだ。

この本は50年代末に始まった日本のBGM事業者の歴史を、関係者取材によってまとめた音楽ノンフィクション。そもそもなぜこんな本を書くことになったのか、著者の田中 雄二氏にインタビューを試みた。

──BGMの歴史を書くことになったきっかけは何だったのでしょうか?

2001年に『電子音楽 in JAPAN』という日本の電子音楽の歴史をまとめた本を出しまして。1955年に作られたNHK電子音楽スタジオから始まってYMOでピークにいたる、日本のエレクトロニック・ミュージックの歴史を綴ったもの。

そういうエクストリームな音楽の歴史に通じている書き手もそういないので、珍しい存在だからということで日本BGM協会から取材のお誘いを受けたんです。本書に出てくる関係者コメントは8年前のそのときに取材したもの。

BGM用にオリジナルな音楽をレコーディングし、それを商業施設や工場に流して「生産性向上」をアピールするBGM産業というのは、戦前のイギリスやアメリカで生まれました。それがGHQに出入りする外国人エージェントによって、50年代に日本に持ち込まれた。

そんな日本のBGM事業者第1号に始まる50余年の歴史をまとめたもので、協会の会報誌にそれは掲載されたんですが、誌面の都合でカットせざるをえないエピソードも多くて。いつか書籍化できたらなと思っていたところ、今回出版社に刊行のチャンスをいただいたんです。

──「日本BGM協会」という団体があったことも、この本を読んで初めて知りました。

そのとき使わせていただいた協会の資料室も、引っ越されて今はなくなったと聞いています。担当者の方も退任されて、かなりの量の資料が処分されたとも。公益法人から一般社団法人へ改組が理由なんですけど、民主党政権時代の「事業仕分け」のせいですね。多くの文化的歴史資料が失われていく中で、歴史を残すとしたら個人でやるしかないなと。

──8年前の取材が、約5倍の文章量に増補されて、やっと世に出ることになったとか。

実はこれを書く直前に、アイドルのAKB48のノンフィクションを書いてるんです。発売順は逆になってしまったけれど(今春刊行予定)。AKB48には「選抜総選挙」というイベントがあって、ファンは投票権が封入されているCDを買って、その投票でメンバーの人気番付を決める。

「CDは握手券か?」という有名なAKBの命題があるんですが、その取材のときにプロダクト・ミュージック(産業音楽)というものと、とことん向き合ったわけです。その思考過程で、同じように産業用に作られてきたBGMという音楽の別の側面が見えてきたところがあります。

── 海外のBGM業者が使っていた音楽は、ほとんど自社でレコーディングされていた。「非売品音楽」というものが存在し、それが法人向けにレコードで提供されていたことを初めて知りました。

レコード店で買える音楽は、世の中に存在する音楽のごく一部でしかありません。映画のサントラ盤でさえ、出ているのはメジャーな作品ばかり。私の好きな『サンダーバード』の音楽を手掛けたバリー・グレイも、死後に多くのアーカイヴが商品化されたけれど、生前は放送のために作曲するだけでレコード化されることもなく、非売品音楽の巨匠として人生を全うした。そんなバリーが、ドイツのライブラリー会社のために書いたBGM用のレコードが存在していたりする。

東京ディズニーランドの『エレクトリカルパレード』の音楽で有名なジャン=ジャック・ペリーや、ワーナーブラザーズのカートゥーンの劇伴作家だったレイモンド・スコットなど、近年DJ筋から再評価を受けている音楽家も、ほとんど手掛けている作品は商業リリースされていません。

── 掲載されている楽曲をYouTubeなどで聴いてみたのですが、聴き応えのある音楽ですよね。

BGMライブラリーは、例えばレコード1枚10万円ぐらいの価格で、商業ライセンス込みで販売されていた。法人向けに潤沢なレコーディング予算が使えたわけだから、非売品音楽のほうがずっと手間暇かかってたりするわけですよ。一般の音楽ファンとしては、手を出せない非売品の音楽が存在することに苛立ちもあります(笑)。

マントヴァーニの音楽を例えるときに使われる「カスケード・ストリングス(滝のような弦楽団)」という言葉がありますが、まるで工業製品のように作られる音楽の非情な感じが、ムード音楽のハードコア性に気づかせてくれる。ほとんど音響系ですから、あれは。

──巻末にディスクガイドが掲載されています。法人向けの音源は、近年DJによって発掘されたりしていますね。

それらの音楽は、放送局流れの中古レコードとして、アメリカのフリーマーケットなどによく出回ってるんです。共通ジャケットで見た目はそっけないけど、内容を聞くと素晴らしいみたいな。それをヒップホップの世界では、レアグルーヴとして使い始めた。

映画監督のクエンティン・タランティーノはレコードコレクターとして有名ですが、彼は過去のマカロニ映画の劇伴や汎用ライブラリー音楽をサウンドトラックのように使って、自身のノワールな世界を映画化しています。

──本書ではBGMのほかに、ラジオジングル(番組の節目などに使われる短い音楽)などの近接するプロダクト・ミュージックも取り上げていますね。

映画のサントラ、インスタレーション用の音楽など、作品性の高いものは外しました。CM音楽には濱田 高志さん、プロレス音楽には清野 茂樹さんという研究家がおられるから、それもさわりだけ。

オリンピック、万博の音楽は拙著『電子音楽 in JAPAN』で取り上げている。効果音の歴史は、私が監修参加した『アトムの足音が聞こえる』というドキュメンタリー映画にまとめられています。そこからこぼれ落ちた、ラジオジングル、ライブラリー音楽などの邦訳は、本書で紹介されるのが初めてだと思います。

──イギリスの音楽家ユニオンとBGM業界の確執など、ミュージシャンという職業についても考えさせられる本です。

ザ・ビートルズが使っていたメロトロンという元祖サンプラーみたいな、弦楽器の音が鳴らせる鍵盤楽器があるんですが、それが登場したときも、イギリスの音楽家ユニオンは販売中止運動を起こしたりしている。60年代にラジオで流すレコードの使用時間の上限を定めた、BBC法などもそうやって生まれたものですね。

法律がイギリス領土内にしか及ばないことから、港に停泊した船からロックなどの音楽を流すゲリラな海賊放送も生まれました。イギリスのBGM業界も、ストライキを主張する自国のミュージシャンをレイオフ(一時解雇)して、ドイツやフランスのミュージシャンを使うようになったという流れを、本書にまとめています。

──BGMの歴史がスタートしたのは、パトロンの資金援助によって作曲家が創作活動を続けていた、バロックの時代からなんですね。

16世紀に、それまで芸術と呼ばれていた鑑賞音楽から、「軽音楽」というジャンルが生まれます。弦楽四重奏で演奏される多くのバロック音楽が、貴族の晩餐会などのために作曲されたもの。

アペリティフ(食前酒)のようなもので、来賓が来ると食事どきに生演奏され、音楽が胃の消化を助けると本当に信じられていました。後のブライアン・イーノのアンビエントなどの、遠いルーツと言えるかも知れません。

──この本が目を引くのは、YMOのジャケットの図版をカヴァーで引用しているところです。『BGM』というアルバムタイトルからの連想でしょうか。

自分たちの世代にとって「BGM」と言えばあのアルバム。いわゆる熱狂的なロック以上に、クールなビートが人の感情を高揚させるということを、YMOから学習した。

結成時に細野さんは、音楽の要素を「リズム」「コード、メロディー」「コンセプト」に分解して、それを「下半身モヤモヤ、みぞおちワクワク、頭クラクラ」という標語で表現していたんですね。そういう企画書のセオリーで作られたコントロールされた音楽だったんです、YMOは。

──本書に登場するミューザックという事業者の名前も、『BGM』の説明で細野さんが用いていたもの。

YMOは79年、80年に2回のワールドツアーを行った。もともとはっぴいえんどという日本語ロックに取り組んでいた細野さんが、インストゥルメンタルのバンドを結成したのは世界進出が目的でした。

ところが、『ライディーン』『テクノポリス』といった彼らの曲を、海外のプレスは「ミューザック」と呼んだんですね。マドンナやマイケル・ジャクソンなどの商業主義音楽を指して、侮蔑するときに使われる言葉でもあるんです。日本でも小学校の運動会で『ライディーン』は定番のBGMとして使われていたから、海外の評論家の言い分は当たってはいる。

でも「ミューザック」と蔑称されたことが、細野さんを刺激してあのアヴァンギャルドなアルバムが誕生した。字義通り『BGM』とは、アメリカで言うミューザックのことですから。内容は聞き触りのよい音楽と真逆の、イギリスのポストパンクなどの影響色濃い、批評性の高いものになった。

「小さい音で聴くとポップだが、大音量で聴くと精神的に影響を及ぼす」というのが当時の細野さんの説明。「ハイブリッドイメージ」という、近くで見るとアインシュタインに見えるけど、遠くから観るとマリリン・モンローに見えるMITのだまし絵のようなイメージに近いものですね。

──本書では、ナチス・ドイツがポップな音楽を、プロパガンダに使っていたというエピソードも紹介されていました。そういったダークサイドもあると。

アメリカは音楽刺激を、コマーシャルメッセージに導入した先進国。そこからサブリミナルという手法が生まれました。アメリカは共産主義恐怖とか、音によるマインドコントロールに対してもっと自覚的なんです。

清涼飲料水のラジオCMでも、「プシュッ」という栓抜きの音や「トクトクトクトク」というコップに液体を注ぐ音は、アルコール依存症患者に悪影響があるために、コマーシャルで使うことが禁じられている。

音楽の持っている毒性を薄めて、モルヒネを治療薬に使うような考え方から生まれたのが、代替医療として知られる「音楽療法」です。

実際に音楽が、認知症などの治療に使われている現状があります。

──そんなBGMが日本に持ち込まれ、高度成長時代のサウンドトラックになった。その流れは興味深いですよね。

大滝 詠一さんが手掛けたサイダーのCMをはじめ、60~70年代のCM音楽が流れるブラウン管の向こうに映っていたのは、未来の豊かな日本でした。まだ長屋や日本家屋がたくさん残っていた時代に、舶来性のBGMが流れると、そこはミッドセンチュリーの洋間のような空間に様変わりする。

しかし、日本はものづくり国で、ソニー、トヨタなどハードウエア産業が牽引してきた。BGM産業も音楽配給会社というより、法人向けのプロオーディオ販売会社としてピークを迎える。そんな主流に代わって、ファッション業界から80年代に新しいBGMの潮流が登場してきます。コム・デ・ギャルソンのファッションショーの音楽を手掛けていた桑原 茂一さんらはその先駆ですね。

いわゆるニューエイジとかアンビエントという音楽も、「BGMは音楽公害である」という視点から生まれた、新しいBGMの潮流だった。本書の後半部分は、日本BGM協会などの主流から離れて、話題になっているスーパーマーケットの西友、ドトールコーヒーの店内音楽などの近年のBGM業界の流れをまとめています。

本書はあくまでBGMの歴史のダイジェストに過ぎないと著者は言う。近年、ニュースを賑わしている著作権使用料の話題など、読み応えのある情報が盛りだくさんだ。

職場や喫茶店に流れている店内BGMは、いったい誰が選曲して、どのように我々の耳に届いているのか。そんな無意識の扉をひらく、旅のガイドブック的な一冊となっている。