Z世代が考える、新たな「幸せ」のかたち

ひと昔前の日本には、高級レストランやハイブランド、タワマン生活などによる「華やかな生活」が“幸せの象徴”として、若者が追い続ける一種のゴールになっていたと聞く。

だが、現代では従来の華やかな生活を目指しつづける人もいる一方で、「それって、本当に幸せなの?」と自分なりの幸せを探し始めるZ世代も非常に多い。

物価高騰や社会情勢によって、やむなく「華やかな生活」を諦めてしまったのだと大人たちは推測したがるけど、僕らはそこまで馬鹿じゃない。それだけが理由ではなく、自分自身の「精神的な部分」に何らかの変化があったことをちゃんと理解している。

お金がない=「貧しい」なのか?

たしかに「お金が少ない」ことは、どの世代の人間にとっても悩ましい問題。だが、Z世代は必ずしも「お金がない=貧しい」とは捉えていないのではないだろうか。

お金に縛られず生活を楽しむ方法はいくらでもあるし、僕らはそれを新たに見つけることさえできる。低予算で趣味を楽しむ工夫もZ世代にとっては、醍醐味のひとつとも言えるだろう。

職業やライフスタイルが自由に選択できる現代。それに伴って幅広い「幸せ」が誕生している。仮に、「幸せになる選択」を学校の講義で教えてくれるなら、ありがたいかもしれない。が、現実はそうもいかないわけで。

だからこそ、「他人と比較しない、自分らしい幸福の探求」こそが、僕らが格差社会で幸せを感じるための秘訣なのではないだろうか。こんなに物質的に豊かな社会だというのに、絶えず精神的な貧しさを感じてしまうのは、とてももったいない話だ。

「推し活」と、思考の変化

たとえば、そんなZ世代の価値観を語るうえでこれまでと圧倒的に異なるのは、いわゆる「推し活」と呼ばれる消費行動の普及。ジャンルやカテゴリは異なれど、Z世代の多くは心の中にそれぞれの「推し」を宿し自分らしい幸福を追い続けている。

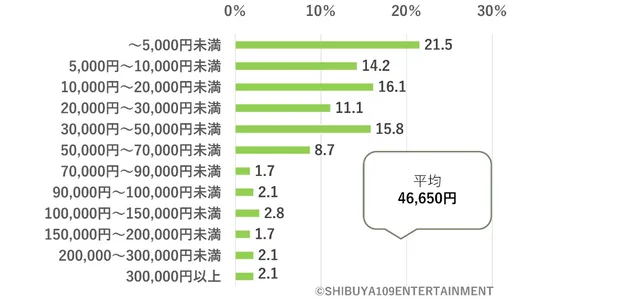

現にZ世代の「推し活」に対する消費金額は年々増加傾向にある。

下のグラフはZ世代の「年間推し活代」を集計したもので、振れ幅が大きいものの平均額は4万6650円と、かなり高め。推しに対する思いが強ければ強いほど、消費金額も増えるのだろう。また、年齢が上がるにつれて推しへの消費金額が上昇することもわかっている。

しかし、僕らは自分らしい幸福のひとつとして「推し活」を楽しみながらも、頭の片隅に多くの悩みを抱えている。

グッズ代や投げ銭代は推しに対する熱量のパラメーターだが、Z世代が自由に使えるお金は限られているし、加えて仕事・学校など日常生活との時間のやりくりもしなくてはならない。

だからこそ、つねに思考回路を張り巡らせ「いかにコスパよく、タイパよく楽しめるか」を考え、低コスパの居酒屋やボリューム重視の定食、無料漫画や無料コンテンツの情報をシェアし合う習慣を自然と身につけた。

欲しいモノを廉価で購入できるサービスも格段に増えた現代だからこそ、自分らしい幸福の追求のため、輝かしいSNSの裏で日々たゆまぬ努力をしていることを多くの大人に知ってほしい。

※この記事は一部修正加筆しております。