見ず知らずの100人で「1冊の本」を書いてみたら、どうなる?

見ず知らずの100人で、1冊の本を作る。

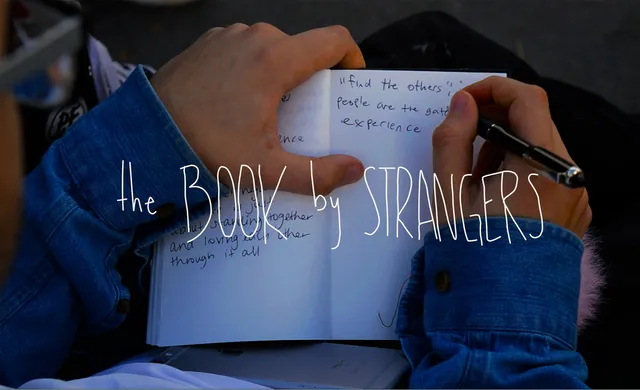

一体どうやって?と思うかもしれません。その答えは、道行く人ひとりひとりに1ページずつ書いてもらう、という意外な力技でした。

ひとり1ページ、

100回繰り返して100ページ。

ルールは簡単。出会った人に、前のページに関係のある内容を1〜2ページ書いてもらう、たったそれだけです。でもこれを100回繰り返し、なんとひとつの物語が記された、100ページの本が完成してしまったんです。

このプロジェクトを発案したのは、コピーライターのHampus Elfströmさん。一体どうしてこんなことをしようと思ったのでしょうか?

「先がどうなるのかわからない」

そんなストーリーがあってもいい。

「今まで会ったこともない人が、それぞれの書いた言葉を通じて繋がって、最終的にひとつの本を作れたら素敵だなと考えたんだ。それに、この世界にはエンディングが想像できてしまう物語が溢れている。ひとつくらい、まったく先がどうなるのかわからないストーリーがあってもいいんじゃないかな、って思ったんだ。

実際にやってみると、本を書くっていうのはどういうことか、という疑問を突きつけることにもなった。本っていうのは、基本的に全体がどうなるのかちゃんと考えながら書くものだとみんなが思っている。でもこれは、誰も全体がどうなるのかわからないのに、物語がどんどん進んでいくんだからね。

物語は、誰にでも語ることができるものだ。でも、どうやってそれを語るかは、人によって違うということもよく分かった」

このプロジェクトは、

「もう自分だけのものじゃない」と感じた。

「全然知らない人に話しかけて『この本の続きを書いてくれないか?』っていうと、5秒くらいとても気まずい空気になるんだ。でもどうしてこんなことをしているのかを説明したあとは、ほとんどの人がすごくいいアイデアだと言ってくれたし、実際に参加してくれた。とても嬉しかったよ。

多くの人は写真を撮って、他の人に見せてくれた。そのとき、もうこのプロジェクトは自分だけのものじゃないって感じたし、やった甲斐があったなと思った。僕はコピーライターだから、コンテンツを人が自ら広げてくれるってことが、どんなに素晴らしく、そして難しいことか、よく知っているから」

「いい」と思ったら、あとは実行するのみ。

直感を信じよう。

「最初にどうやって思いついたかはあまり覚えていないんだけど…いつもいろいろなことを考えていて、できることはなるべく試してみることにしているんだ。僕はサンフランシスコのマイアミ・アド・スクールでコピーライティングを勉強していたから、先生たちからたくさんのインスピレーションをもらった。とくにコピーライターのクリストファー・ペンマンはすごいんだ!

このアイデアを書き留めたとき、きっとすごいことになるぞ、って感じたんだ。そうなれば、あとはその直感を信じて、実行するだけだ。『JUST DO IT』ってね。(あ、これはNIKEの宣伝じゃないよ。念のため)」

100通りの直筆で

全文を公開

本文は、全文Elfströmさんのサイトで、100通りの手書きの文字で読むことができます。

ここでは、最初と最後の一部を紹介しましょう。展開は意外にスリリング。そして最後は…ぜひ読んでみてください。

No.1-10

1.むかしむかし、あるところに…

2.リスがいました。リスは橋の下に住んでいて

3.ドングリを集めていたのです!

4.8人の家族のお昼ご飯にするために。

5.みんなは凧を揚げることにしました。

6.そこで荷車にドングリと凧を乗せて、歩いていきました。目的地に着くと、そこには美しい虹がかかっていました。

7.すると、小さな妖精が、お母さんと手を繋いで歩いてきたではありませんか。

8.リスの一家はすっかり驚いてしまって、妖精たちが通り過ぎるまで、木の陰に隠れてじっとしていました。

9.リスの一家は、知らない人にどう接したらいいのか、わからなかったのです。愛し合い受け入れあって生きてきたリスたちは、傷つけられることなんて想像したこともなかったのでした。

10.そしてリスの一家は、新しい季節を迎えました。傷つけ傷つけられることを知らないリスたちでさえ、世界がもう今までと同じではないことを悟りました。環境の変化によって、生存のための戦いは新しい次元に突入したのです。

No.93-100

93.そして彼は、ふと思った。ひょっとしたらこのページは、人生における最も重要な何かが決まる瞬間なのかもしれない。人生には、いくつもの出来事がある。しかし原理的に、あらゆることはこのページの前か後にしか起きないのだ。

94.このページをなんとか埋めようと格闘していると、ひとりの男がつまづいた。男の顔は血まみれで、その血を拭おうとしていたのだった。その男は、すぐにいなくなってしまった。

95.しかし、痛みを拭うことなどできはしない。その男は、街の暗闇の中に消えていった。彼が感じる温もりは、顔についた血だけだった。まるで生まれたときに塗られてきたような鮮血だった。誰も彼の行方を知らない。しかし、考えてみて欲しい。自分が一体どこへ向かうのか、知っている者がどれだけいるというのだろう。

96.必ず捕まえてやる。私は言った。しかし、おそらく、彼に会うことはもうないだろう。この街は、すぐに人が入れ替わる。まるで街が呼吸をしているかのように。

97.すると、犬が遊んでいた。とても楽しそうだった。

98.いとこと歩いていると、公園の居心地の良さは驚くばかりだった。犬と遊んでいると、まるで故郷のように感じられた。行き交う人々をひとつにしてしまう公園の力は、とても美しいものだと思った。

99.公園を歩いていると、全く知らない人でさえ家族のようだった。故郷からこんなに離れているのに、ずっとここにいたいと思わせる何かがあった。

100.でも、ここにいたいと思わない人を引き止めることは難しい。そして、何かを記憶に残すことも、同じくらい難しい。だから私は願う。この本が、永遠に生き続けることを。