完全無人営業の 『セルフカフェ』 利用者が5万人を突破。新たなサードプレイスとして新市場を開拓

セルフカフェ株式会社が展開する無人カフェブランド『セルフカフェ』は、2025年5月時点で累計利用者数5万人という注目すべき成果を上げた。

この事実は、現代社会における個人の多様なニーズ、特に「集中できるプライベートな空間」への潜在的な需要の大きさを物語る。セルフカフェのビジネスモデルとマーケティング戦略を分析し、その成功要因と今後の市場における可能性を見ていこう。

顧客ニーズを的確に捉えた「無人オペレーション」という解

セルフカフェの成功の核心には、徹底した顧客視点と、それを実現するための無人オペレーションというビジネスモデルの巧みな組み合わせがある。

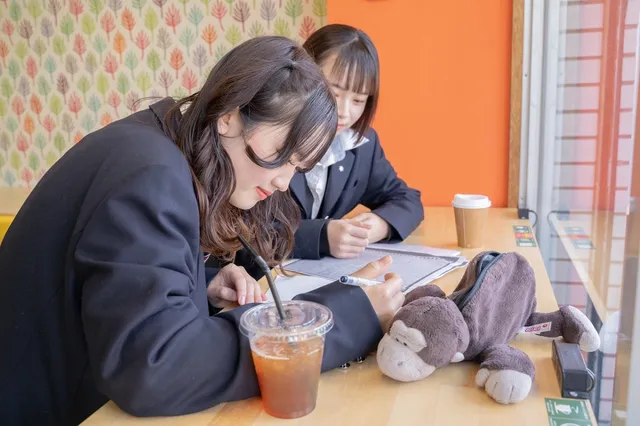

デジタルデバイスの普及や働き方の多様化により、場所を選ばずに作業や学習を行うことの多い現代人だが、自宅では集中しにくい、従来のカフェでは周囲の目が気になる、コワーキングスペースはやや敷居が高いといった課題を抱える層も少なくない。

セルフカフェは、まさにこの「静かに、誰にも気を遣わずに、自分のペースで過ごしたい」という、これまで満たされにくかったニーズを的確に捉えている。

1ドリンクオーダー制、会員登録不要というアクセスの容易さは、利用のハードルを大きく下げる。全席電源・Wi-Fi完備は、現代のワーカーや学生にとって必須のインフラだ。そして何より「無人」であること。

これが人件費の抑制という運営側のメリットだけでなく、利用者にとっては「店員とのコミュニケーションが不要」「他者の目を気にせず没頭できる」という心理的な快適さを提供しているのだ。

また、コロナ禍以降顕著になっている、対人接触を避けたがる傾向にも噛み合っているだろう。

利用者の声にある「無人だからこそ、逆に居心地がいい」という言葉は、このビジネスモデルが顧客のインサイト(深層心理)に深く刺さったことを示すものだ。セルフカフェは、テクノロジーを活用してローコストオペレーションを実現しつつ、顧客には高い付加価値を提供するという、現代的なビジネスの好例と言える。

口コミ起点の成長戦略と、新しいサードプレイス

セルフカフェの利用者5万人突破というマイルストーンは、大々的な広告宣伝よりも、実際の利用者体験に基づいた口コミやSNSでの拡散が大きな推進力となったことを示唆する。

製品やサービスそのものの質が高く、顧客満足度が実際に高くなければ成立しない、オーガニックな成長戦略だ。提供される価値が明確で、利用者の期待を超える体験があるからこそ、自然発生的な推奨が生まれる。

さらに、セルフカフェが「時間にしばられないサードプレイス」としての地位を確立しつつある点も重要だ。Ray Oldenburgが提唱したサードプレイスは地域社会における交流の場としての意味合いが強いが、上記の傾向が高まる現代において、その意味合いは変わりつつある。

その点において、セルフカフェは現代的な解釈として「個人のためのサードプレイス」を創出したと言えるだろう。コミュニティよりもプライベートな集中空間を求める現代人の志向に合致している。

今後の店舗拡大計画や、既存店での座席増設、個室ブース導入といった取り組みは、このサードプレイスとしての価値をさらに高め、顧客ロイヤルティを強化する戦略と言えるだろう。

また、飲食物持ち込み可(一部店舗除く)やキャッシュレス決済といった利便性の追求も、ストレスフリーな顧客体験を支える重要な要素。

市場における競合としては、個室ブース型のワークスペースや、時間貸しの書斎サービスなどが考えられるが、セルフカフェの「カフェとしての気軽さ」と「作業空間としての機能性」を両立させたポジショニングは、独自の強みとなる。

今後、このビジネスモデルをフランチャイズ展開するなどの拡大戦略も考えられ、その際のブランド管理とサービス品質の維持が重要な課題となるだろう。

セルフカフェは「利用者のライフスタイルに寄り添い、ただの『作業場』ではない、“心地よく過ごせる場所”として進化を続けていきます。」と語る。

一見ニッチなようで多くの人にとって的確なソリューションとなり得る可能性を秘めたこうしたサービスは、今後も発展を続け“新たなサードプレイス”の定義を作っていくのかもしれない。