ウォーホルは芸術家か模倣者か。裁判所が下した「答え」は……

ポップ・アートは滅ぶのか? それとも、人間の主体性を賭して生き残るか──。巨匠の作品をめぐる裁判が、その解を示す先例となるかも知れない。

著作権侵害の有無を巡って2017年から続いていた、ポップ・アートの巨匠アンディ・ウォーホルと写真家リン・ゴールドスミスの裁判。

簡単に説明すると、この裁判は「ウォーホルの作品はゴールドスミスの撮影した写真を基にしたもので、著作権侵害に当たる」というもの。結果としては、ウォーホル側(アンディ・ウォーホル美術財団)が敗訴し、7対2でゴールドスミス側に有利な判決が下された。

判決の目玉となっていたのは「フェアユース」及び「アプロプリエーション」にあたるか否か。今後、著作権を巡る裁判が重大な意味を持っていく上で、本件は重要な先例になるとして注目されていた。

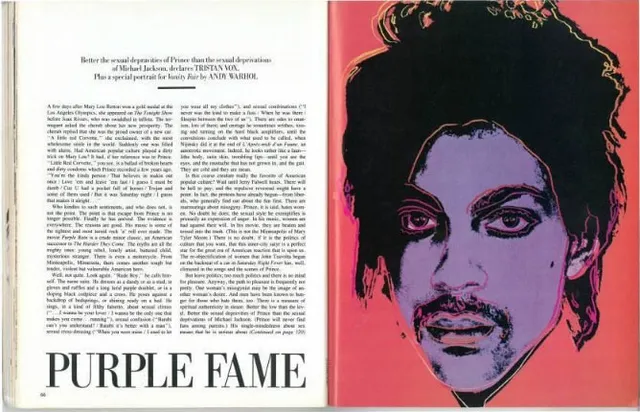

ことの発端は、ウォーホルが雑誌の表紙用に依頼された作品。

『ヴァニティ・フェア』誌を飾ったこの作品は、1981年にゴールドスミスが別の雑誌の依頼で撮影した、プリンスのポートレートを参考にしたものだった。

ヴァニティ・フェアは表紙掲載に限定するという条件でゴールドスミスにライセンス料を支払っていたのだが、ウォーホルは同じ写真を使って別のシルクスクリーン作品も制作。

このことはゴールドスミスに知らされていなかったうえに、ウォーホルの著作として数億ドルもの値段で取引され、彼の没後も複製によって大きな経済効果を生んでいたのだ。

ゴールドスミスは、これが著作権侵害にあたると主張。疑問の声をあげたところ、ウォーホル財団が先手を打ってゴールドスミス相手に訴訟を起こした、という経緯だ。

さて、肝となった「フェアユース」と「アプロプリエーション」について触れておこう。

フェアユース(=公正使用)とは、芸術や報道などに限って他人の知的財産の流用を認める原則で、「表現の自由を促進する」ために定められているもの。

一方のアプロプリエーションは、既存の作品を文脈を変えて流用し、「引用の範疇を超えて」新たな表現に取り込むようなスタイルのことだ。

この原則を適用するうえで重要な基準は、作品が参考元から十分に書き換えられたもので、新しい表現や意味・価値、メッセージ等を保つ、変容されたものかどうか。

大昔から芸術は参考と変容を繰り返して発展してきたわけだが、コラージュやサンプリングといった手法が浸透している現代アートの世界では、単なるコピーや盗作との判別が特に難しい。

「表現の自由を促進する」フェアユースの適用基準が厳しくなれば、アーティストやクリエイターは訴訟を恐れて作品の参照や流用を控え、創作活動にとってマイナスの影響を与えることになる。また、極化すれば言論の統制にも繋がりかねないだろう。

そもそも、デュシャンの「レディ・メイド(既製品)」に端を発している現代アートは、概念もろとも潰れてしまうかも知れない。

一方で、悪意ある無断転載やAIによるアーティストの蹂躙が続いている現代において、著作権による保護は「アートの姿」を保つ意味において非常に重要な観点でもある。

著作権の適用が緩まり、ネット上の作品をコピー・無断改変したAIの制作物を“作品”と見なせば、それは人間の創造性・主体性を否定することになってしまう。

また、伝統への反発から始まったポップアートに関しては、あらゆるものを既存の文脈から切り離して描くというややこしい側面もある。

つまり、この裁判は二つの重大な理念の板挟み状態だったわけだ。

結果、多数派となったのは「写真家(ゴールドスミス)の作品は、他と同じように著作権によって保護されるべきであり、その権利は著名アーティストが相手であっても適用される」という意見で、ウォーホルの作品にはフェアユースが認められなかったということになる。

ただし、判決は必ずしも「芸術の文脈」に沿って成されたものではない。『ARTnews』によると、裁判を執り行ったジェラルド・E・リンチ判事はこう語っている。

「裁判官の判断によって作品の背後にある意図や意味を評価する、美術評論家のような役割を担う事態は避けるべきだ。基本的に、裁判官は美的判断をするのには適しておらず、その手の判断は本質的に主観的であるからだ」

つまり、司法機関である裁判所は美術評論的な文脈で(主観的な)「美的」価値の判断はせず、あくまでも権利や原則といった(客観的な)法律に則って進めるのが筋だということ。

ウォーホル財団は判決については不服としながら、「裁判所の判断は一つの作品に対するもので、ウォーホルによる一連のプリンスのシリーズ自体が合法かを問うものではなかったのは嬉しいことです」ともコメントしている。

「著作権法と憲法修正第1条の下、アーティストが作品の創作と変容を続ける権利を守るために、財団は今後も声を上げていきます」

と声明を締めくくった。

究極的には、あくまでも各個人の主観的判断にすがらざるを得ないのが芸術。

著作権と表現の自由に挟まれたなか、裁判所が下した「司法機関は美術評論的な判断を下さない」というスタンスは、この問題の一つの“答え”と言えるのかも知れない。