朝日新聞社、北陸先端科学技術大学院大学、筑波大学が立証「インフルエンサーのリポストはなぜ伸びるか」。名声バイアスの影響を解明

SNSで情報が爆発的に拡散する時、そこにはどんな力が働いているのか。朝日新聞社、北陸先端科学技術大学院大学、筑波大学の共同研究グループが、そのメカニズムの一端を解き明かした。

情報の送り手がインフルエンサーであるというだけで、その情報がさらに拡散されやすくなる「名声バイアス」の存在を、大規模なデータ分析で明らかに。

インフルエンサーは情報の拡散を「加速」させる

この研究が明らかにしたのは、インフルエンサーの影響力が、自身が発信する情報だけでなく、「他人の投稿をリポストする」という行為にも及ぶという事実。

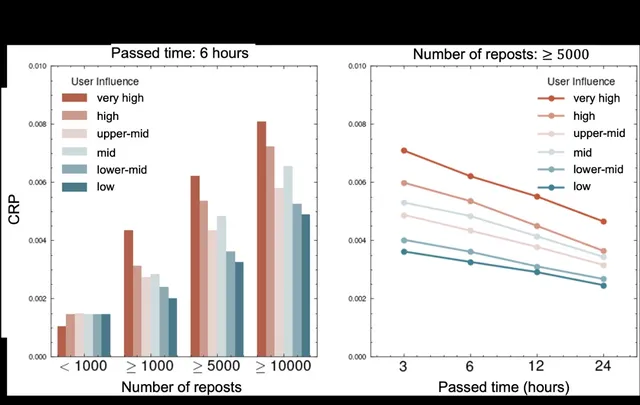

一般ユーザーがリポストするよりも、インフルエンサーがリポストした投稿の方が、さらにリポストされる確率(二次拡散)が有意に高いことがわかった。

驚くべきは、その規模だ。インフルエンサーは全ユーザーのわずか1%に過ぎないにもかかわらず、二次拡散における閲覧全体の約58%、リポスト全体の約53%を生み出していたという。

彼らは単に情報を多くの人に届ける「仲介者」ではなく、その拡散自体を「加速」させる触媒のような役割を担っていた。

文化進化論の「名声バイアス」をSNSで実証

この現象の背景にあると研究グループが指摘するのが、文化進化論で提唱されてきた「名声バイアス」。

これは、人々が名声を持つ人物の情報を優先的に学習し、共有する傾向を指す。今回の研究は、この古くから知られる人間の心のクセが、現代のオンライン社会でも強力に機能していることを、計算社会科学の手法で定量的に示したもの。論文は学術誌『Scientific Reports』に掲載され、国内の学会では最優秀賞も受賞した。

責任著者の一人、新妻巧朗氏は「人は発言の中身だけでなく“誰が言ったか“にも影響される。本研究は、その傾向が”誰が拡散したか”にも及ぶことを示した」とコメントしている。

誤情報対策やマーケティングへの応用

この研究成果は、様々な分野に応用できる可能性を秘める。

例えば、マーケティングや広報戦略においては、「誰に最初にリポストしてもらうか」が情報拡散の成否を分ける鍵となりうる。インフルエンサー活用の新たな指針となるかもしれない。

また、誤情報対策の観点からも重要だ。インフルエンサーが意図せず誤情報を拡散してしまうリスクを考慮し、訂正情報の拡散方法や、SNSのレコメンド・アルゴリズムの改善に役立つ可能性がある。

今後の課題として、言語や文化圏を超えた検証や、アルゴリズムによる影響をより精密に分離する手法の開発が挙げられている。