ロック嫌いなソユンのロックな音楽のおかげで、僕は胸を張って、今もロックがかっこいいと言える〜今、僕が韓国のインディーに夢中になる理由〜

ライター、フォトグラファーとして、音楽シーンを中心に、これまでUS、日本、ヨーロッパなど各地で活動し、現行のリアルなシーンを記録してきた。

これは、有名になることの葛藤、移り変わっていく環境、セソニョンのフロントマンのソユンと過ごした僕の回想録。音楽を説明するよりも、ソユンとの素顔を記すことで、ソユンの音楽と活動に興味を持って頂けたら嬉しいです。

世界の音楽カルチャーの中に自ら飛び込み、現行のリアルなシーンを写真や文章で記録する。Mac Demarcoのオフィシャル・フォトグラファーとして、これまでに『Another Demo One』のアルバム・カヴァーを撮影し、2017年にはアメリカ・ツアーにも帯同。フジロックやコーチェラではバンドと共にステージに上がり、撮影し、踊り、歌うなど、活動は多岐に渡る。日本では『POPEYE』などの媒体で文章を寄稿し、ミュージック・ビデオを制作しつつ、海外で出会ったミュージシャンの来日公演をディレクション、バンドとツアーを共に周りサポートしている。昨年発表した自費出版の写真集『REAL RECOGNIZE REAL』は、アートブックフェアの期間で即完。現在はコロナで来日公演がキャンセルになってしまったアーティストをメインにした映像配信を企画中。

2017年、冬、ソウル。

「良かったら送ろうか?」ブンガブンガレコードの事務所で、弘大(ホンデ)駅への行き方が分からず困っていた僕をキックボードを漕いで弘大駅周辺まで案内してくれたのが、セソニョンのフロントマンのソユンだった。出会ったばかりの僕とソユンは、駅に着くまで特に会話をすることはなかったけど、僕が韓国で出会った中でも、特に目力があり、妙に落ち着いている彼女に、僕は強い印象を抱いた。その後、ソユンがまだ19歳(当時)だということを聞いてびっくりした僕は、その数日後、シリカゲルのライヴの打ち上げで、偶然ソユンと再会。「ソユンはどんな音楽が好きなの?」サムギョプサルを食べながら僕はソユンに聞いた。「ロック・バンド以外かな」

お店を出たあと、今度は東京で会おうと約束してソユンと別れた。チ君の家に戻り、セソニョンの音楽を再生すると、流れてきたのは、ロックなバンド・サウンドだった。

2018年、夏、東京。

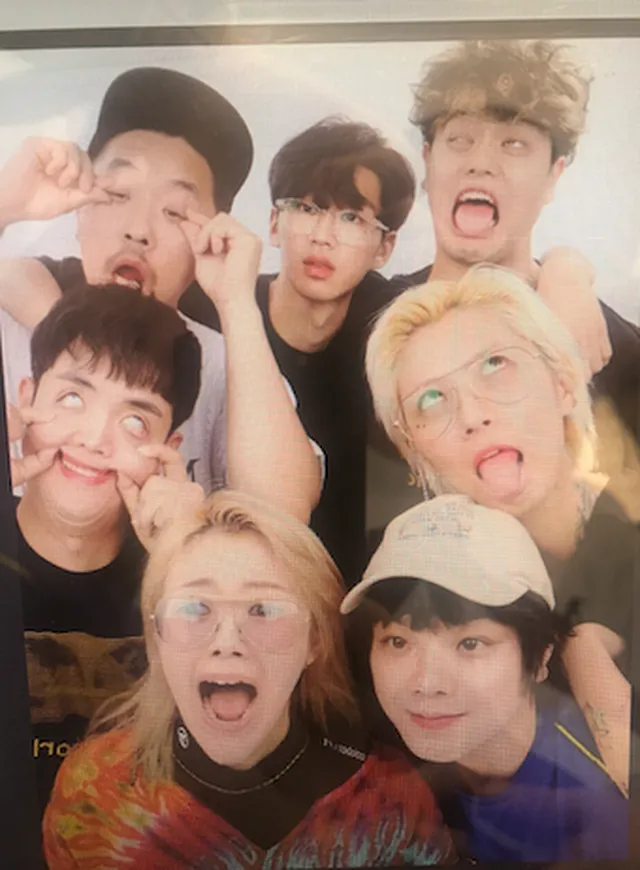

ライヴのために東京にやってきたセソニョンのメンバーと、一年ぶりに再会した。この一年間でセソニョンの知名度は韓国内でぐんと上がり、アメリカやヨーロッパをツアーで回ったバンドには、マジック・ストロベリー・サウンドという、マネージメント会社のマネージャーが付くようになっていた。

他のメンバーとは違い、どこか落ち着きがないソユンは、口数も少なく、携帯をいじってばかりだった。取り巻く環境の変化が彼女を変えようとしていたのかもしれない。

しかし、その数時間後、先ほどの様子が嘘だったかのようなソユンの姿がステージの上にあった。タイトでエモーションに溢れるバンドのロック・サウンド、上手くこなそうとするのではなく、まるでそれを渇望しているかのように歌う、活き活きとしたソユンのヴォーカルと演奏に心が揺さぶられた。

下北沢スリーでのライヴが終わったあと、近くの中華屋でのライヴの打ち上げに、僕も参加させてもらえることになった。

来日公演に帯同していたブンガブンガレコードの社長と、韓国の音楽シーンの話に花が咲いた。ヒョゴが韓国のシーンに与えた影響、その流れから現在どんなバンドが韓国で登場してきているかなど、何時間も夢中になって話を聞いていた僕は、うっかり終電を逃し、焦ったが、セソニョンのクルーは、皆んなが泊まっているホテルに僕を快く招いてくれた。そしてホテルの中で始まった二次会。酔っ払って、笑って、大盛り上がり。しかし、いつしかリビングには僕と、途中からやってきて椅子にポツンと座っていたソユンだけが取り残されていた。すると突然ソユンは真剣なトーンでぼくに質問を投げかけ始めた。どうしてアメリカに行きだしたのか、アメリカでどうやって多くの人たちと出会い仲良くなったのか、何を考え、何を目的に活動を続けているのか…「自分がやりたい活動だけを続けることに怖さを感じたりする?」ぼくは自分に言い聞かせるようにソユンに言葉を返した。「もちろん。不安ばっかだよ。しかもきっとそれは僕だけじゃなくて、僕の周りにいる友達も同じ気持ちを抱いていると思う」お互い慣れない英語で喋ったこともあって、言いたいことをお互いどれくらい伝え切れたか分からなかったけど、彼女の中にあるパッションを近くで垣間見れたことと、ソユンの表情が少しだけ柔らかくなったような気がして嬉しかった。

セソニョンのクルーが韓国に帰国するまえ、みんなでカレーを食べに行った。険しい顔でカレーを食べるソユン。「嫌い?」僕がそう聞くと、ソユンのマネージャーのダルリムは「ソユンは美味しいものを食べるといつもこんな顔になります」そう本人に代わって教えてくれた。

2019年、夏、東京。

サマーソニック出演のため、セソニョンがまた東京にやってきた。徴兵のために抜けたカント、ムンペンシの代役として、ドラムにユス、ベースにヒョンジンがバンドの新しいメンバーとして加わり、今回の来日に帯同していた。新メンバーの二人とも打ち解けて、バーに入ると、つい先日ソユンが元ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのジョン・ケールと共演した話で盛り上がった。「でもソユンはジョン・ケールを知らなかったんだ」ユスがそう言ってソユンの顔を見た。しかしソユンは、それがなに?と言いたげな表情を浮かべ、カクテルをくいっと飲んだ。

その後、ソユンの希望で、ゲームセンターで鉄拳をプレイ。本人曰く、相当やり込んでいるみたいで「韓国のミュージシャンの中では私が一番上手い!」そう豪語したソユンは、僕を倒すとガッツポーズを決めた。

サマーソニック当日、仕事の取材が長引いて、セソニョンのライヴを観ることが出来なかった。海浜幕張に向かう途中、電車から見える海を眺めながら、久しぶりにセソニョンの音楽を聴いた。韓国の友達と、韓国で過ごした日々を恋しく思った。

2019年、冬、ソウル。

3000人を収容する《YES24 ライヴ・ホール》でのセソニョンのライヴのチケットは即完だったらしい。初めて韓国で観るセソニョンのライヴに向かう途中、ライヴに誘ってくれたシリカゲルのウンヒと、ウンヒの友達のテミンが僕にそう教えてくれた。「彼女は韓国ではもうロックスターだから」ウンヒは友達であるソユンを誇らしげに、しかしバンド活動が出来ることをどこか羨ましげに、そう呟いた。

会場の後方から見えるソユンの姿は、豆粒のように小さかった。しかし楽しそうに演奏する彼女の笑顔が、前方のオーディエンスの頭と頭の隙間から何度も見えた。アンコールでバンドは“ア・ロング・ドリーム”を演奏。会場は今日一番の熱気に包まれて、大合唱が巻き起こった。ぼくとウンヒとテミンは合図することなく、その大合唱に加わった。

ライヴの打ち上げはいつものサムギョプサル屋さん。ソユンは酔っ払い、感情的になって、嬉しそうに泣いていた。「ジョウンナリダは日本語で“良い日だなぁ”という意味だよ」ソユンとウンヒに教えて貰った韓国語を、僕は忘れないように携帯のメモに打ち込んだ。

「良かったら送ろうか?」オジョンのライヴを観終わったあと、歩いて帰ろうとしていた僕を、ソユンはバイクで泊まっていた友達の家まで送ってくれた。「もうキックボードは乗ってないの?」「乗ってない。もう売っちゃったよ」「あの時、キックボードで進んでいくソユンが早くて、おれ全力疾走でホンデを疾走したの覚えてる?」「うん、覚えてるよ」

ソユンは好きなバンドがU.S.ガールズだと白状した。ソユンの家でU.S.ガールズのミュージック・ビデオを観たあと、ソユンはセソニョンの新しいアルバムのミックスを、USガールズの『イン・ア・ポエム・アンリミテッド』のアルバムのミックスを担当した人にお願いするかもしれないと教えてくれた。「インディーとメインストリーム、そのどちらかではなくて、私はその両方がある音を鳴らしたい」マッサージボールを握りながら、そう語るソユンであった。

帰国前日、マジック・ストロベリー・サウンドの事務所で、ソユンをはじめ、ダルリムなど、夜遅くまで働くスタッフの皆んなに、僕はカレーを作り、振舞うサプライズを実行。事務所の三階のキッチンで、チャツネ用のセロリをみじん切りしていると、ソユンがやってきて「え! セロリ入れるの? 韓国のカレーにはセロリ入れないんだけど!」と不安そうだったが、無事カレーが出来上がり、食卓に全員が揃ってカレーを食べはじめたソユンを見ると、ソユンの顔は険しかった。

セソニョン

2016年にソウルで結成されたロック・バンド。バンドの現メンバーは、ヴォーカル・ギターのソユン、ベースのヒョンジン、ドラムのユスの三人。セソニョンの音楽は、ロック、ブルース、サイケデリック、シンセ・ポップ、ジャズなど、幅広いジャンルを行き来するキャッチーなサウンドが特徴。2017年に『サマー・プルーミッジ』をリリースし、国内外で注目浴びたバンドは、今年に入り待望のフル・アルバム『ノンアダプテション』をリリースした。

バンドのフロントマンであるソユンは、2019年にSo!YoON!名義で、セルフ・タイトルのソロ・アルバム『So!YoON!』を発表。R&B、ヒップホップ、ファンク、ソウルなど、セソニョンとは違うアプローチのサウンドを追求。韓国のレコード・ストアデイで限定リリースされたこのアルバムのヴァイナルは数時間で完売した。