【鈴木心】スタイルを持たない写真家が、社会をアップデートする

NHK大河ドラマ『平清盛』、JR東日本『JR SKISKI』、サントリー『角ハイボール』。これらの広告のポスターを見たことがない人は、どれくらいいるだろうか? 限りなく少ないのではないか、と私は思う。

これらを撮影したのは、写真家、鈴木心である。

私はそこに必然を感じている。

それは、アマナ時代に徹底的にカメラのテクニックを磨いたことだけではなく、そもそも鈴木心という人間が、社会というものをはっきり意識して生きてきたことが大きいと思っている。つまり、承認欲求やアートとしての写真表現ではなく、色でいえば「白」の表現ができる人間。世の中にいる青の人にも赤の人にも受け入れられる表現は、自意識を排除した「白」の表現でなければ成立しない。鈴木心はそれができる写真家だ。

そしてその社会性を示すように、写真の楽しさを多くの人に知ってもらう出張写真館「鈴木心写真館」、コミュニケーションとしての写真を伝えるワークショップなど、従来の写真家の枠を超えた活動を展開している。

でも、心さん。

その社会性ってどこからくるんですか?

そして、写真で社会はよりよいものになりますか?

これは、鈴木心の社会的な活動にスポットを当てながら、そのルーツに迫り、そして「社会をよりよいものにしていく」という課題に向き合ったテキストだ。

「写真で人の能動性を開発する。

それがモットーなんです」

——まず、「鈴木心写真館」を始められた経緯についてうかがってもいいですか。

鈴木心(以下、鈴木):最初は、2011年の震災の後にフリーマーケットをやったんですよ。そこでうちからの出し物として、SNSのポートレートを撮りますよって——僕が即興でできることってそれくらいしかなかった。写真を販売するのはちょっと違うなあと思ったから。

——手応えとしてはどうだったんですか。

鈴木:「自分のことをちゃんと撮るということが、今こんなに需要があるんだ」って体感して。そこで、写真展や写真集みたいな「自分が写真で主役になる表現」じゃなくて、いらっしゃる方が主役で、その人たちに写真でできることをやろうという気持ちが芽吹いたんですよね。

そっち側を強化していくなかで、写真を好きな人たち・写真を撮ってる人たち——潜在的にたくさんいますよね。そういう人たちと、写真家の間に大きな溝があると思って。

——溝?

鈴木:例えば音楽なら、みんな、好きなミュージシャンのことを知りたがるじゃないですか。だけど多くの人は、写真を撮っているのに写真家のことは何も知らない。これは大変な溝だなと。「鈴木心写真館」はそこを埋める手段になっていくに違いないと考えて、行動したのが始まりですね。

——これまで何人くらい撮影してきたんですか?

鈴木:だいたい年24回開催していて、年間だとのべ3,000〜4,000人、これまでのトータルでいえば14,000人は撮っていますね。

鈴木:僕は鈴木心写真館を「写真のアトラクション」って言ってて。アトラクションって、お客さんが楽しむもんじゃないですか。だから、撮られることを楽しんでもらうっていう。

——なるほど。

鈴木:鈴木心写真館の体験を通して、写真を撮られること、写真を見ること・見せることが楽しいということを知ってほしい。自分がいつもよりよく撮られてる写真を見ることは、写真のよさを知るための、一番わかりやすいきっかけだと思うんですよね。それで「プロってすごいな」「写真っていいな」と思ってもらって、僕に興味を持ったり、写真がうまくなりたい人はワークショップに来てもらって、写真館のお手伝いもしてもらう。写真で人の能動性を開発するっていうのがモットーなんです。

——さっき、写真を「自分が主役になる表現」じゃなくて、とおっしゃったんですけど、心さんの写真も活動もまさにそこが一貫されていると思うんですよね。やっぱり、シャッターを押した瞬間、プリントができた瞬間がピークな人もいるわけじゃないですか。その中で心さんは写真を本当にツールとして考えていて。

鈴木:うん、ツールなんですよね。

——それってちょっと独特じゃないですか?「どう社会に反映するか」みたいな考え。それはいつ芽生え始めたものなんですか。

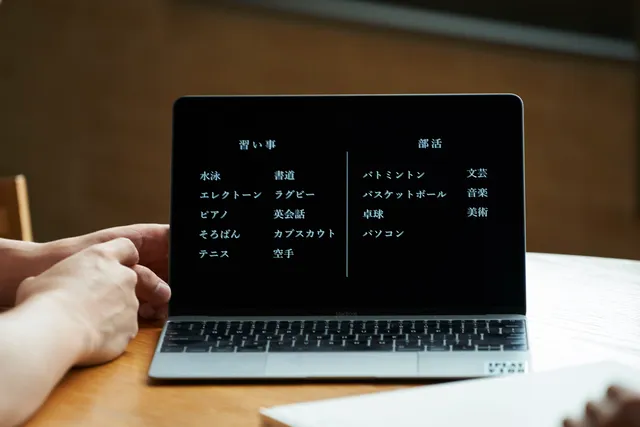

鈴木:ワークショップが多いのでそのあたり、資料があるんですけど(笑)。

——ありがたいです、拝見します(笑)。

鈴木:今の時代に写真家ができることは、僕は変わってきてると思っていて。僕は「写真語」っていうキーワードで活動しているんです。

——オリジナルなワードですね。

鈴木:写真って、コミュニケーションに役立つツールなんです。例えば英語って12年間習ってもろくにしゃべれないけれど、カメラを手にすれば、誰でも撮れる・見せることができる。写真はコミュニケーションであり、それってつまり言語だよね、と。

——だから写真「語」なんですね。

鈴木:だけどそれは、今はまだみんな見えてないんです、日常的にやっちゃうから。写真を熟知してるからこそ、「写真語」が人を豊かにできるということを広めていかないと、伝えていかないとと、僕は思ってるんです。

「その子が理解できる言葉で話すんです。

それが伝わったときに、

僕も教わることになる」

鈴木:僕の活動の、一番のもととなっているコンセプトは「共育」なんです。「教育」ではない。教えるのではなく、共に育むということ。

——それは、どういう考えがもとになっているんですか?

鈴木:世の中をよりよくしたいと思ったときにどうすればいいかというと、子どもたちがこれまでとは違う考え方をもてるように、何か違うレールを用意しないといけないんですよね。

——心さんは、学生さんたちに写真を教えたりもしてますよね。

鈴木:そう。今も金沢大学で非常勤講師をしたりしているんですけど、幼稚園、小中高、専門学校でも教えてきて、そのなかで「ああ、これじゃ無理だ」と思うことがたくさんあったんですね。

——具体的に言うと?

鈴木:文系・理系の二分で大学を決めるのも、フォーマットに則ったかたちなわけで。効率化するために秩序を作って分類するのは簡単だけど、人間なんてね、数字やカテゴリーで割り切れるもんじゃないじゃないですか。

——文系の脳、理系の脳、どちらも必要な場面ってありますしね。

鈴木:写真でいえば、写真を語るには文学的な要素、でも写真を道具として扱うには数学や化学の知識が必要。そういう「どっちだよ」というものは無数にあるんですよね。

——学校で教えるうちに、そういうことに気づいたと。

鈴木:公立校しか見てないですけど、そのなかで「これは自分が教わってるということなんだ」と気づいたんですよね。子どもが5人いたとして、「いい写真ってこういうことだよ」と伝えて、3人がわかっても2人ポカーンとしてる。マニュアル化された教育だとその2人を置いていっちゃうけど、残りも2人も、ちゃんとその子の生い立ちを踏まえて、その子が理解できる言葉で話してあげたい。それで伝わったときに「そういう理解の仕方もあるんだ」って僕は教わるんです。それが自分にとって学びになっていると気づいた。だからこの「共育」をコンセプトにしていて——僕は、その5人中2人のほうだったから、自分が。

「何かやるからには、そこから

いろんな現象を発生させたい」

——授業はどんな感じで行われているんですか?

鈴木:小学校は、まず、違うクラスの異性とコンビになってもらうんです。初めましての子もいるんですが、相手の魅力的なところを見つけて、その魅力を写真で多くの人に伝えられたチームが勝ちっていう。あとは、音楽を自由に絵にしてもらったり。自由に絵を描く=方法は問わないわけだから、紙をくしゃくしゃにしても、一色だけでも、描かなくてもいい。何か問題を与えられたときに、こうしなくちゃいけないっていうものが必ず自分のなかにあるけれど、それをちょっと壊したところまで選択肢を広げていいよって伝えたかったんですよね。

——子どものころにそういう体験があるとないとでは、選択の仕方とか生き方が変わってきそうな気がします。

鈴木:あと、特別支援学級の6年生には、学校の好きなところを撮ってくれって言ったんです。いつもプールを眺めている子がいたんですけど、その子が撮った写真で先生たちは初めて「あ、そこを見てたの?」ってわかった。その発見があれば「じゃあプールに行っておいで」みたいに言えるし、それは理解が深まっていくことだと思っていて。

——相手を知って、理解するためのツールなんですね。高校だと授業はどうなるんですか?

鈴木:生き方や仕事について、いろんなクリエイターに来てもらって授業をします。片山正通(インテリアデザイナー/株式会社ワンダーウォール代表)さんやケント・モリ(ダンスアーティスト)さん、女優の真野響子さんや彬子女王殿下をお招きしました。

——なんかすごいラインナップですね……!

鈴木:彬子女王殿下は、イギリス留学の際に日本美術の多様な価値観にふれ

——授業内容はどんな感じなんですか?

鈴木:それが、結局みんな同じことを言うんですよ。人と違うところを伸ばしていかないと、自分らしい生き方はできないって。これしかないと思うと覚悟が決まるじゃないですか。高校生になるともう自我があって、そこを逸脱できない子たちが8割ぐらい。だから、残り2割の子たちにかけていくという感じですけど、大学生になるともう9割以上変えられない。だとしたら、これから社会に出てどうお金と付き合っていくかを知ってもらうしかないと思って、大学ではコミュニケーション・ビジネスという授業をやっています。

——より具体的に、生き方からお金との付き合い方の話になると。

鈴木:あるものを20万円で売るときに、自分が20万円分の豊かさを知らなかったら、相手に売れないじゃないですか。だから、お金と作った人との間で起こるコミュニケーションを自覚してもらう授業にしています。

——一方、ワークショップはどうなんですか?

鈴木:ワークショップは基本的に1回3〜4ヶ月かけてやっていて、東京・福島・金沢で開いています。最後に福島で写真展をやると、そこでみんな仲よくなる。それはワークショップに来た人たちのネットワークというだけでもなく、結果、線でつないでいくとかなり大きな円になってると思うんですよね。自分らしさに気づくとか能動的に考えるとか、人と人とのつながりを生むっていうのがこの「共育」の要点。何かやるからにはそこからいろんな現象を発生させる、というのがねらいなんです。

「実際の暴力じゃなくて、

思考で暴力する、というか」

——「写真はツール」っていう考えも、今取り組んでいらっしゃる活動も、やっぱりすごく社会的だなと思っていて。心さんがなんでそういう人間になったのかがすごく気になるんです。というのも、人間って若いときは自意識の塊だったりするわけじゃないですか。

鈴木:うん、そうですね。

——そこから、じゃあ社会のため自分は何ができるのかって考えられるようになるまでは時間も経験も必要で。一方でそもそも社会性が高い人というのもいるんですけど。心さんはどうだったんですか?

鈴木:振り返ってみると、自分が昔好きだったものって社会性が高いものばっかりだったんですよ。ちょうど今、物心がついたときから今まで影響を受けてきたものを徹底的に洗っているところなんです。小学生のときに遊んでたトランスフォーマー、ゾイド、あとはゲームボーイ、スーパーファミコン、ソフトも。音楽は、最初に買ったB'zから、バンドをやってたころのガレージ、プログレ、ジャズ。楽器、カメラ、絵本なんかも。全部処分しちゃってたんで、片っ端から——。

——徹底的ですね(笑)。なんでまた?

鈴木:「共育」も鈴木心写真館も、あるステージまではもう完成してるんです。2011年から徹底的に活動をやってきて、ちょっとすっからかんになっちゃった部分があって。成熟したのかな、正確にいうと。

——なるほど。

鈴木:そこから、量じゃなく質を高めるために、一回自分自身を見直そうと思って。

——そもそも思い出の品を処分していたのは、震災がきっかけなんですか?

鈴木:全然。僕、ものを持つのが好きじゃなかったんで。それも『ファイト・クラブ』っていう映画の影響なんです。「ものに支配されるな」っていうワードが出てくる。

——それも、今洗っていっているもののひとつなんですね。

鈴木:つい最近、中学の同級生とその話をしてたんですよ。『ファイト・クラブ』に出てくる組織の名前が、スペース・モンキー集団っていうんですけど、それは宇宙に打ち上げられた猿の気持ちを思えということで。

——猿ですか?

鈴木:最初に人間の身代わりになった猿という生け贄がいて、僕らの人生がある。だから、人間を原始に戻すための、ある種チャレンジャーな連中ということでスペース・モンキー集団というネーミングに。

——あ、なるほど。

鈴木:それって、僕が「共育」と鈴木心写真館でやってることと変わんねえじゃんって思ったんですよね。それで「あっ、ここから影響受けてたんだ」って。

——それが「社会性が高いものが好きだった」っていうことで。

鈴木:うん。写真が好きだ、社会的な活動をしたいというところが無自覚にここまで形成されていたけど、もとは『ファイト・クラブ』だと。実際の暴力じゃなくて、もっと思考で暴力するっていうか——写真で能動性を見つけるっていうことなんだなあって気づきがあるんですよね。で、レイジにしても——。

——あ、そうだ。お好きなんですよね、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン。

鈴木:そうなんです。レイジはよく「資本主義に異議を唱えているおまえらこそ金儲けしてるじゃないか!」と非難されるんですけど、彼らは必ず「問題は金の使い方であって、金を稼ぐことじゃない」って答えるんです。不当な就労をしている人を助けたりデモをやったり、そこにお金を使っている。彼らのファッションは一貫してTシャツとチノパン。あ、彼らが来日したときに幕張メッセのライブを観たんですけど、その次の日渋谷に買い物に行ったらザック(・デ・ラ・ロッチャ/Vo)がいて、ほんとにあのまんま。Tシャツ、チノパン(笑)。「もうレイジはこういうものなんだ!」みたいな感じで。

——そういうレイジの姿勢にも憧れがあって。

鈴木:それがOSとしてある上で、写真というソフトが乗っかって、こういうプログラムが働いたんでしょうね。ひとりよがりなのはもうもともと好きじゃないです。ださいなあと思って。

——心さんがご自身のWEBサイトで写真のフリーダウンロードをできるようにしていたのも、全部繋がります。

鈴木:うんうん。

「僕にはないんですよ。

自分のスタイルというものが」

——コンプレックスの反動みたいなものはなかったんですか? さっき小学校の話で「自分は5人中2人のほうだった」と。みんなが理解できることが自分はすんなり理解できなくて、置いていかれた側だったとしたら、コンプレックスって——。

鈴木:それはありますよね。自分が理解できないものを押しつけられてきたことに対して、そうじゃないんじゃないかって思ってたので。両親もそういう両親だったんです。みんながいいっていうものが必ずしもいいものじゃない、優等生じゃなくていいってずっと言われていて。

——豊かな心を持ってるご両親なんですね。

鈴木:でも、家ではそう言われるのに、学校ではみんなと同じことやれって言われる。そこで感じたフラストレーションは、写真と出会うまですごく大きかったと思うんですよね。僕、これだけ習い事やらされてたんですよ。

——10個も!? そして部活も7個……。

鈴木:まあ、全部ダメだったっていう話なんですけど(笑)。そのおかげで写真と出会ったとき、これのどれよりも明らかに楽しいし、伝わるし、意外とうまいかも?みたいな感覚になって、写真にかけてみようって。大学にいた21歳のときに、能動的に考えられるものと出会ったんですよね。それが始まり。

——心さんの写真って、独特ですよね。言葉が適切かわからないけど、違和感がある。写真って、この構図、この光量にメッセージとか叙情性を託してるものが多いと思うんですけど、そういうのが見えないんですよ。なんか、いろいろ映ってるけど、真っ白のキャンバスを渡された感じ。

鈴木:ああ、そうでしょうね。

鈴木心『写真』(2008)より

——そこが、心さんの活動の社会性の高さともつながってる気がするんですけど、どうですか。

鈴木:写真って被写体ありきじゃないですか。撮る人がキャッチャー、被写体はピッチャー。どんな球投げてきてもしっかり取るよっていう感じです。「いい表情が出た——よっ!」って(笑)。それが自分の仕事だと思ってるから、きっとそういうふうに見えるんでしょうね。

——なるほど。

鈴木:昔は写真家も職人気質というか、フィルムはやっぱり時間もかかるし、いろんな制約があるからスタイルという様式が価値をもったかもしれないけど、今はパソコンのスライダー1個、クリック1個で劇的に変えられるわけじゃないですか。だから「俺はこれしか撮らねえ!」っていうのはださいというか——相手を信頼していくこと、そして今まで見たことない部分を引き出していくことが僕らしさだと思ってますね。

——自分のスタイルにこだわる人って、たぶんどこか不安だからそうしてしまう部分もあるでしょうしね。

鈴木:そうそう。だから僕はないんですよ、スタイル。じゃなきゃね、いつもTシャツ、ジーパン、スニーカーでいないですから(笑)。

——いつも決まってますよね(笑)。

鈴木:飾ったところを素敵だという人とは僕は合わない——もちろんそういう人はいていいんだけど。たぶん根本的に、自撮りが好きな人ともコミュニケーションは難しいと思う。

——自撮りがあふれてる時代ですけどね……。

鈴木:一番いい自撮りって、何も加工しないことじゃないですか。飾らなくて美しい自分自身を作るほうがポジティブだし、じゃあ自分自身を美しくする、あるいは自分自身の美しさに気づくためにはどうすればいいんだろうって——そういう能動的な考えで、人って前進していけると思うんで。飾って得することってない。自分のコンプレックスこそがポテンシャルで、そこを最大化したときに需要は生まれるから。自分らしさを許容できなかったら、発信も表現もできない。服や美容や自撮りで自己肯定しようとみんな思ってるけれど、お医者さんからすると、非常に明快な病気にかかってるんです、みんな(笑)。

——鈴木医師(笑)。

鈴木:僕はそれを写真という処方箋で改善するために、どういう診断やリハビリをやっていけばいいかを考えるだけ。偶然なんですけど、父親が歯医者で、そういう診療をする人だって知ったんです。保険証を持ってない人でも、予約時間をたっぷりとって看る。たぶん腕もよくなくて仕事も遅いんですけど、患者さんのために自分ができることを考える人なので——誇らしいなあ、って思いましたね。

「子どもたちが、いつになっても

小学生のときに戻れるものを

作ってあげたかった」

鈴木:震災以降、頻繁に故郷の福島に行ってますけど、

——今はまだ素直になっていっている最中だと思うんですけど、現時点で人間・鈴木心らしさって、ご自身でどう思ってますか。

鈴木:人間としてねえ……。

——授業では子どもたちに問診表を書いてもらって、写真館ではお客さんのその人らしい美しさを写すわけですよね。で、心さん自身は?

鈴木:……なんだろうね? (アシスタントに)言ってない? 俺、どっかで。

アシスタント:「飾らない」っていうのもそうですし、あとは台風みたいな人だなという(笑)。

鈴木:ははは! うん、思ったらやっちゃう。やらずにはいられなくて、いろんなものを犠牲にしてでもやっちゃうんですよ。だから結果が出る。これが今まで自分自身を自分たらしてめきたと思う。子供のころからそうなんです。たとえば新しい楽器を買って「どこに置こうかなあ?」となったら、最初紙の上とかでやればいいじゃないですか。でも、僕は実際にものを動かさないとわからないんです。これはいまだにそうで、ライトのセッティングも事前に決めらんない。行って、置いて——最近になればなるほどすごい適当なんです、指示が(笑)。それで撮影のギリギリ前に「ヤバいヤバいヤバい……あっ、これもいいんじゃない?」って(笑)。自分を超えてくんです、そうやって。

——SNSがこれだけ普及して、いろんな人の考えが可視化されたのに比例して、「結局どうすんの?」とか、有言不実行を感じるシーンもすごく多くなってますよね。

鈴木:そうですよね。スマホが人を二極化させたと思うんですよね。受動的な人はより受動化を加速して、能動的な人はより能動化を加速するツールになってる。僕、高校生も面倒見てるんですけど、ネクスト感が半端ないっていうか(笑)。

——ネクスト感(笑)?

鈴木:レコードやカセットテープをおもしろいと思ってる子たちで、スマホはインプットのツール。発信しないんです。

——てっきり使いこなしているのかと……いや、ある意味正しく使いこなしてるのか!

鈴木:Twitterとかやってもしょうがない、みたいな感じなんです。そういうのを目の当たりにして、僕自身学ぶことが多いし、この子たちがおもしろいと思うことができなくなったら終わりだなって思う。だから写真っていうのは僕にとっても、自分自身を更新していくいいツールなんですよね。

——そのアップデートに終わりはないと思うんですけど、そこには喜びだけがある感じですか? 例えば、いつまでたっても、自分も社会もゴールにたどり着けない、みたいな不安はない?

鈴木:そういうのは、完成しないものなんですよ。自分が好きでやってることを、自分が生きている限り続けていっていい。人生にはルールもなけりゃゴールもない。だからこそ楽しんでいけると思うんで。

——それはまさに、小学生に教えていた内容ですね。

鈴木:そうですね、うん。それに、これも学生によく言うんですけど、できるできないで判断しちゃいけないんですよ。それは他人が決めること。そうやって責任転嫁していくからできなくなる。僕の場合は、やりたい、よくしたい、それだけ。結果は僕が諦めるまで、死ぬまでわかんないです。

——幼少期は「社会性の高いものが好きだった」と。でもそこまでくると社会的使命ですよね。その使命感についてはどう思いますか?

鈴木:震災で僕らは、「社会ってこういうふうになってたんだ」って学んだはずなんですよね。「こういうのいやだな」とか。それをそのまま次の世代に残すんじゃなく、どうやったらよりよくできるんだろうっていう歴史の積み重ねが、今まであったはずなんですよ。

——失敗から学ぶというか。

鈴木:この時代に生まれて写真と出会って、僕ができることっていうのはおそらく、写真を使って人が能動的に考えることをうながしていくことだと思う。それが人の生活をよりよくさせると思うんで。

——心さんは、母校の小学校の、卒業生の1年間を追った動画も制作されてますよね。

——これはどういうきっかけで始めたんですか?

鈴木:僕が初めて小学校で授業をやったときに、子どもの目線と親の目線、先生の目線で学校を見て——学校って、全員がアップデートされていく。ずっとそこにいる人はいないんですよ。ただ、校風は引き継がれているんですよね、自分が子どもだったときは気づかなかったけれど。「伝わっていく何かを、みんなで作ってる場所」としての学校を伝えるために、僕はこの子たちに、何か残せるものを作りたいって思ったんですよ。

最初は写真のスライドだったんですけど、それは自分にとってゴールが見えてる方法だったんで、新しいことにチャレンジしようと思って。初めてビデオを回したんです。

それで、卒業式のサプライズとして300インチぐらいの大きいスクリーンと音響を用意して、式終わりに流して、みんなで大号泣するっていうお決まり——2年やったんでお決まりになったんですけど(笑)。それで僕も号泣するっていうね。DVDと写真集を作って、持ち帰ってもらって。いつになっても小学生のときに戻れるものを作ってあげたかったんですよね。

——すごくハイカロリーな取り組みですよね。遠足から何からずっと撮っていて。

鈴木 うん。職員の方も「また来たんですか?」みたいな(笑)。

——ははは。この動画、最後、お母さんに抱っこされてる赤ちゃんが——。

鈴木:目覚めるところね。たまたま撮れていたんですけど。この子がまた数年後、小学校に入ってくるっていうループというか。そういうふうに終わらせたんです。

——心さんが社会性が高いということは、私はそもそもわかっていたんです。でも、その使命感——何がこの人をそうさせるんだろう?って私は思っていて。この赤ちゃんのシーンってその答え合わせのような気がしたんです。「能動的に考えることができるよりよい社会」という考えの奥に、ただただ、次の世代を生きるこの子たちのために、という純度の高いものがあって。それがその使命感になっているんじゃないかなと。

鈴木:ははは、観方がマニアック(笑)。でも、そうですね。それが伝わる人が何人いるんだろうって思うけど。みんな漠然と感じますよね、そのシーンを観て「あっ、赤ちゃんだ」って。まだ生まれたばかりの子どもたちも、ここの学校につながっていく身として存在しているということは、あの子たちが親になったときに、きっと気づくと思うんです。

写真館もですけど、自分の資本でやってるから文句言われないし、自分がアクティブになっていく仕事だからこそ、より多くの人にメッセージを歪曲しないで伝えることができる。これもそれを想定していて、ちゃんと形になったなと。そういう伝えたいことを、凝縮できたものだと思います……って、まとめきれないと思うんですけど(笑)。

――ははは。今日はたくさん学ばせていただいて――って、心さんへのインタビューのはずなんですけど(笑)。ありがとうございました。

鈴木:ありがとうございました。

下/写真集『写真』(2008)

上/ワークショップの内容を詰め込んだ書籍『写真がうまくなっちゃう7のこと』(2016)